Orthograve/Linguistique politique

Introduction

La linguistique est la science des langues et du langage.

Mais la langue est toujours la langue d’Ésope : la meilleure ou la pire des choses. Avec elle on peut « mentir comme on respire ». On peut même « se raconter des histoires ».

Par conséquent, pour nous aussi, ici, ce sera difficile d’être « objectif » en parlant d’elle ; qui tisse nos relations humaines, qui manifeste nos espoirs et nos désespoirs, nos succès et nos échecs ; qui nous permet d’agir, ou qui nous tente, au contraire, de transformer en illusion la dure réalité.

Il vaut mieux s’expliquer tout de suite à ce propos, avouer que ce discours de vulgarisation sera idéologique et partisan. Vous vous en apercevriez de toute façon très vite.

Je déclare donc, très tranquillement, que ce coup de phare « orienté » dans le brouillard est idéologique, sans aucune espèce de doute, mais qu’il atteindra son but s’il éclaire un instant son objet. Et je vais faire tout ce que je peux pour ça, en m’appuyant, pour être crédible, sur des citations de gens vraiment compétents.

Je m’adresse à mes amis, ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, engagés dans des combats associatifs, syndicaux ou politiques toujours aussi acharnés où « prendre la parole » (oralement ou par écrit) est à la fois une nécessité absolue et une tâche redoutée et épuisante.

Il est urgent, selon moi, qu’on les informe des réalités de la pratique du langage, c’est-à-dire, dans ce domaine aussi, de la complexité des problèmes et de la relativité des choses. Pas plus que moi, ils ne seront linguistes après avoir lu l’information qui va suivre. Mais la culture est à tout le monde. Que dire alors du langage, moyen d’accès obligé ?

Or, on peut comprendre la linguistique. La réputation qu’on lui a faite est un rideau de fumée, une manigance de plus pour éviter qu’on aborde le vif de la question.

Et quel ?

Élémentaire, chers camarades et amis, «élémentaire» : avoir ou non le droit de « l’ouvrir ». Car, sous prétexte de langage, on sait vous fermer la bouche à priori et de la façon la plus astucieuse qui soit : en vous conditionnant pour que vous vous la fermiez vous-mêmes. L’opération est assez remarquable. Elle est, historiquement, relativement récente. Si on y réfléchit bien, elle est proprement monstrueuse puisque le langage caractérise l’espèce humaine. Mais elle est peut-être en passe de réussir depuis que l’essentiel du temps libre (« le temps de cerveau disponible ») est consommé par la télé.

Mais c’est un scandale !

Quelles que soient les perspectives politiques, il importe donc de le dénoncer comme tel, afin que, sous votre pression, « on prenne des mesures » … celles du moins qui peuvent être prises.

Car il ne faut pas se faire trop d’illusions. C’est l’illusion, justement, qu’il faut d’abord traquer, au risque même que la « désillusion » soit un peu déprimante. Autant vous dire tout de suite qu’elle le sera. Mes propos et démonstrations seront critiques et acerbes, les conclusions par contre ne casseront pas les vitres.

Une première illusion serait de prendre au premier degré ce que je viens de déclarer. « On » veut vous faire taire. Qui « on » ? Cherchez, vous ne le trouverez pas. Ni caste, ni classe, ni parti, ni pouvoir politique … rien ; ou plutôt tout … et vous-mêmes, je l’ai dit.

… ainsi qu’en témoigne l’anecdote qui suit.

Depuis deux mois, notre ascenseur souffrait d’un mal semblait-il irrémédiable : le groom ou bien était trop lâche, et la porte claquait bruyamment, ou bien trop serré, et il ne repoussait pas assez la porte, empêchant le contact, et l’ascenseur restait bloqué au palier où on l’avait oublié.

Au point atteint de ce désordre essentiel, et après plusieurs révisions infructueuses, il semblait qu’il n’y avait d’autres recours qu’un échange standard de la cabine (fort coûteux) ou une discipline librement consentie entre les locataires ; en théorie facile, puisqu’elle consistait à s’assurer, avant de fermer la porte palière, que la fameuse « porte coulissante » était bien fermée. Hélas, la théorie est une chose et la pratique une autre chose. Fermer la porte coulissante, souvent on y pensait, et parfois on oubliait ; il y avait aussi les visiteurs, forcément pas dressés, qui, eux, oubliaient toujours. D’où, d’abord, une campagne d’affichettes, sans effet ; puis une guerre des communiqués dont voici un spécimen.

" Cette petite aventure urbaine pourrait passer pour simplement clochemerlesque si ce n’était pour beaucoup de locataires vivant soudain « au 6e sans ascenseur » … et au 2e, et au 4e, et au 8e aussi, en effet, « une vraie vie de misère » que de monter à pied.

Aussi, pour les habitants de cet(te) HLM, les conflits suscités par cette médiocre affaire mécanique entre des locataires (du 5e, et du 8e …), dans une ambiance de crise de société, commençaient à ne plus guère les faire sourire.

On voit, sur le document, où la malice allait se nicher, quelle forme elle prenait (comme si l’emmerdement par lui-même ne suffisait pas).

La forme orthographique et sémantique est tellement saugrenue qu’elle confine au délire. D’autant que la chasse aux fautes se fait – ça se voit tout à fait sur l’original- entre « mal orthographiés » : la correction sur « priées » est venue après celle sur « fermer », d’une main adverse. C’est à dire que le puriste agressé du 6e (on peut penser que c’est lui, n’est-ce pas, mon cher Watson ?) en corrigeant « fermer », et en dénonçant ainsi le caractère évidemment barbare de ses adversaires, s’est classé lui-même. C’est ce qu’on appelle ne pas avoir les moyens de sa politique !

Quant à la correction de vocabulaire, elle relève du même état d’esprit et de la même culture. On ne « descend » pas (bien sûr !) au 6e étage, on y « monte » pour ensuite « sortir de l’ascenseur » (faut-il être bas pour commettre des fautes pareilles !). Une aventure sémantique du même tonneau était du reste arrivée, quelque temps plus tôt, au syndic. Il y était allé lui aussi -devoir oblige- de son affichette. Celle-ci parlait « d’occupants » de l’ascenseur devant veiller, avant de quitter le véhicule, à la bonne fermeture de la porte coulissante. Eh bien, il convenait, parait-il, d’écrire « utilisateurs », sans doute parce qu’on ne peut agir sur la dite porte qu’en étant hors de l’ascenseur, on n’est donc plus alors en train de « l’occuper », et subséquemment, seul un nom de sens plus général, peut légitimement vous désigner, etc.

Et ainsi de suite pendant des semaines et des mois.

On doit, en toute logique, conclure de ces comportements linguistiques que quiconque s’exprimera en France à propos d’une porte d’ascenseur, sans une maîtrise suffisante de ce que l’opinion moyenne estime être du français respectable, ne sera pas respecté.

Nous vivons en fait une situation parfaitement imbécile, mais qui, chacun le sait, est d’une grande banalité ; Elle n’est donc pas aussi « innocente » qu’elle en a l’air.

C’est ce que je veux démontrer dans ce « livre ». Ce livre est indispensable. Il procède à l’inverse de la première moitié du site tout à fait pragmatique, dont « l’étayage linguistique » est en libre service. Le livre au contraire est un long discours finalisé par ses conclusions. La sociologie est un sport de combat disait Bourdieu. La linguistique aussi. Du moins elle peut l'être.

Je tenterai donc d’abord de vous « déstabiliser ». L’épreuve risque d’être parfois désagréable. Cependant, sous des apparences de patchwork, l’ouvrage que je vous soumets forme un tout organisé (selon son objectif). En particulier, les deux annexes lecture et lexique qui accompagnent chaque chapitre sont non seulement des contrepoints qui laissent plus libre le discours polémique, mais constituent aussi les contreforts qui l’étayent, plus solides, plus argumentés. Mes textes de référence confirment linguistiquement mes propos de vulgarisateur amateur (tout en ouvrant des horizons scientifiques vertigineux), ou bien illustrent mes pires méchancetés.

Mes questions politiques sur l’usage du langage au XXIe siècle sont alors « incontournables ».

À propos de nécessité scientifique, voici une première Lecture

« Le déplacement d’un millimètre d’un objet sur une table n’est pas encore une opération scientifique. L’opération scientifique commence à la décimale suivante. Pour déplacer un objet d’un dixième de millimètre, il faut un appareil, donc un corps de métiers. Si l’on accède enfin aux décimales suivantes, si l’on prétend par exemple trouver la largeur d’une frange d’interférence et déterminer, par les mesures connexes, la longueur d’onde d’une radiation, alors il faut non seulement des appareils et des corps de métiers, mais encore une théorie et par conséquent une Académie des Sciences. L’instrument de mesure finit toujours par être une théorie et il faut comprendre que le microscope est un prolongement de l’esprit plutôt que de l’œil. »

— Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, 1938, Chapitre XII, § 1, Vrin, 1967, p. 242.

Écolo

[modifier | modifier le wikicode]

« Toute langue change à tout instant »

– Martinet (célèbre linguiste)

« Une forêt constitue une communauté organisée, vivante : un « écosystème ». chaque être vivant contribue à son équilibre. »

Voici, pour faire le premier pas, un dessin de ma petite-fille, et une citation tirée de "Pif Gadget" en un temps déjà lointain où l’écologie commençait à peine à faire son chemin dans les esprits. Un "système" est une notion scientifique moderne désormais bien vulgarisée … grâce notamment à l’écologie.

Quel rapport avec notre sujet ?

Le rapport est direct et immédiat : la langue est un système. On dit aussi une structure, mot clef de la linguistique. C’est le premier concept et le plus essentiel.

Plus précisément, la langue est un système de systèmes comme l’est aussi le petit bois.

Expliquons-nous donc sur ce petit bois, faisons les comparaisons immédiates et, si votre peur des mots a fui, la langue suivra "naturellement" de chapitre en chapitre.

Dans le petit bois, par exemple, on trouve des fourmilières qui sont elles-mêmes des systèmes. On sait qu’une fourmi isolée ne survit pas, elle n’existe que par la fourmilière, quoique la fourmilière soit faite uniquement de fourmis qui s’affairent, de façon apparemment autonome, ici et là avec diligence et opiniâtreté. Les fourmis ne sont que des éléments du système, entièrement dépendantes de lui ; dont elles assurent le fonctionnement cependant (y a-t-il des philosophes fourmis qui méditent sur le thème : "condition fourmilienne" et liberté ?)

Passons à l’étude du petit bois lui-même. La fourmilière est intégrée à des ensembles bien plus vastes qu’elle. La fourmilière ne peut fonctionner que quand certaines conditions sont réunies, par exemple dans un petit bois de tel ou tel type et sous tel ou tel climat ; et le petit bois, quant à lui, ne peut fonctionner sans ses fourmilières qui le nettoient (ou sans tel ou tel autre système vivant jouant un rôle équivalent pour son équilibre).

Cette façon écologique de voir les choses donne évidemment très vite le vertige : tout se tient, tout réagit sur tout. Quand quelque chose change, ou disparaît, ou apparaît à un bout de la chaîne, tout le reste est obligé, à plus ou moins long terme, d’en tenir compte … Ce qui n’achève pas l’aventure, car, quand tout s’est enfin ajusté à l’élément perturbateur (à vrai dire, non pas "quand", mais en même temps que l’ajustement s’opère) l’objet nouveau subit en retour les conséquences de l’ajustement, et change de nouveau ; et ça repart pour un tour.

À vouloir saisir d’un seul coup, dans son esprit, le mouvement de chaque chose, on se dit que, c’est sûr, on va se perdre. Mais on sait bien pourtant que les inter-relations d’un système sont intelligibles, qu’on peut y trouver des lois, lois de la structure. Et c’est heureux, car si les hommes ne pouvaient pas penser les lois complexes, si leur cerveau, par nature, était incapable de le faire, ils n’auraient vraiment pas grands pouvoirs sur le monde.

Ceux qui ont essayé de penser la complexité dans leur vie de citoyen, par exemple en essayant d’être marxistes, adeptes de la dialectique, même s’ils sont bien conscients que cette façon d’appréhender le monde n’est pas facile et en plus, de tragique expérience, ne garantit pas le succès, ne doivent être, cependant, ni surpris, ni démoralisés par la linguistique ; ils doivent en outre être bien convaincus que, s’ils ne s’en occupent pas, elle s’occupera d’eux. Si nous nous mettons à parler du langage, c’est pour agir sur sa réalité en tant que donnée essentielle de notre vie sociale. Nous soutenons l’idée qu’être maître du langage, en notre temps plus que jamais, ne confère pas des pouvoirs anodins. Par conséquent, il faut oser s’y confronter.

Il y a une première conséquence immédiate à notre affirmation écologique :

Une langue, c’est autre chose qu’un dictionnaire avec un catalogue de règles. On la présente ainsi à l’école pour des raisons pratiques et semble-t-il de bon sens, et on installe ainsi des préjugés tenaces qui se perpétuent de génération en génération. C’est fort dommageable pour l’intelligence (et le plaisir de vivre) parce que si c’est beaucoup plus compliqué qu’un catalogue, une langue, c’est aussi beaucoup plus intéressant.

Les langues "vivent", écologiquement. Donc elles changent ? Elles « se modifient sans jamais, pour cela, cesser de fonctionner » (Martinet - Éléments de linguistique générale - 2.2 p.29)

Mais comment cela peut-il être ?

Une fourmi, si élémentaire que soit cet animal, est un être vivant ; et un mot n’est qu’une chose. Les mots, à l’évidence, en tant que tels ne vivent pas, ce serait assez surnaturel. Ce n’est que par métaphore que l’on peut dire que les mots vivent. La «vie des mots» ne peut signifier qu’ils sont vivants. (Il faut toujours se méfier de tels glissements de sens plus ou moins innocents qui, de proche en proche, peuvent fausser complètement un jugement).

Les mots ne vivent pas, ce sont les hommes qui vivent. Et, pour vivre ensemble, ils communiquent, ils parlent, sans arrêt. C’est ce qui fait que les mots fonctionnent, sans arrêt. Nous ne parlerons d’abord que des mots, mais tous les autres rouages du système de la langue sont concernés.

Dans une langue, il y a d’autres éléments que les mots : il y a des «sons» et, quand on écrit les mots, des lettres ; il y a aussi des «règles de grammaire» pour agencer et "accorder" les mots entre eux, pour les faire changer d’aspect, de forme, de "morphologie" selon le genre et le nombre, selon la personne et le temps. (Nous examinerons tout cela dans ce livre.)

C’est à cause de l’activité langagière des hommes que les langues évoluent ; si l’on veut qu’elles "vivent" et quand on les laisse vivre.

Prenons un exemple, dans le dictionnaire (Quillet. Flammarion , édition 1956) :

« métropole, n.f. 1- État considéré relativement à ses colonies. 2- Ville qui possède un siège archiépiscopal. 3 - Capitale d’un Etat.

adj. Église métropole, église métropolitaine.

métropolitain (e) adj. 1 - qui appartient à la métropole. gouvernement métropolitain. 2 - archiépiscopal. Église métropolitaine. 3 - qui appartient à la capitale d’un État. Chemin de fer métropolitain N.M. l - Archevêque par rapport à ses suffrageants, les évêques 4 - chemin de fer, partiellement ou totalement souterrain, à l’intérieur d’une grande ville.

métropolite, n.m. Dignitaire de l’église orthodoxe, intermédiaire entre le patriarche et les évêques.

métro, n.m. abrév. fam. pour chemin de fer métropolitain »

Vous notez tout de suite que "métro", en 1956 encore, n’existe qu’à la limite du français. C’est une abréviation et « familière » de surcroît ; autant dire le sort qu’on lui réservait à l’école.

Dans l’édition de 1936 du petit dictionnaire français Larousse, on a même circonscrit le mal, on écrit: "À Paris, abréviation de métropolitain".

Plus tard, ça s’arrange semble-t-il. Dans le petit Larousse de l968, métro est indiqué seulement "abréviation de métropolitain". ( Mais "télé" est toujours « abréviation familière »). Nous arrivons ainsi au micro Robert de 1980. « Métro » est reconnu pour ce qu’il est et « métropolitain » est déclaré "vieux". Mais « télé » ? Nous retrouvons "abréviation familière".

Évidemment, le dictionnaire fait ce qu’il peut, et on ne peut lui tenir rigueur de prendre un peu de recul, de ne pas courir après l’évènement linguistique qui, à notre époque où tout évolue si vite, galopera encore plus vite. Mais on sait bien aussi que "familier" égale "pas vraiment français" dans l’opinion populaire qui se respecte, car c’est justement ça qu’on corrige à l’ école, pêle-mêle avec le « grossier » (On connait l’étrange culpabilité des adultes cherchant à se justifier quand ils dérapent et disent « merde » : c’est français, après tout, « c’est dans le dictionnaire ». La culpabilité sur « c’est grossier » est déplacée sur « français-pas français »).

Au lieu de pleurer sur notre laisser-aller, regardons plutôt ce qui s’est passé dans l’évolution et le pourquoi de l’invention d’un mot. Il faut distinguer le plan de la langue et le plan des évènements extérieurs.

| réalité (changements extérieurs à la langue) | langue (changements intérieurs à la langue) |

|---|---|

| Le développement de la civilisation crée des cités et des États de plus en plus complexes. Les villes se hiérarchisent (l’Église devient une force politique) Métropole devient un mot essentiel du discours de l’État (et de ses serviteurs) |

Métropole, PR : « bas latin métropolis, grec mêtêr « mère » et polis « ville » 1 relig. Ville pourvue d’un archevêché où réside un [archevêque] métropolitain » |

| Le « chemin de fer métropolitain » souterrain de Paris connaît un succès foudroyant | Les ingénieurs et énarques baptisent un nouveau moyen de transport. |

| Des millions de personnes l’utilisent chaque année (ce ne sont pas des énarques) | Tous ces gens ne peuvent pas l’appeler (au risque même d’apparaître incultes) chaque jour par son « vrai nom » |

| Un mot nouveau s’impose contre vents, marées et certificat d’étude : le mot « métro » |

Quand une réalité nouvelle apparaît, il faut lui fournir une désignation. Pour que cette désignation s’impose dans la pratique langagière, il faut qu’elle soit commode. Ou bien elle l’est, ou bien elle doit le devenir; ou bien elle doit céder la place à une autre qui présente cet avantage.

Dans le cas de métro, le processus de transformation est particulièrement limpide. Les ingénieurs ont désigné l’objet : « che min de fer mé tro po li tain »

Sans blague ! Pourquoi pas : « véhicule auto-tracté et souterrain destiné au transport commode et économique des classes laborieuses dans les grandes villes industrielles ».

Répétons tous ensemble: « Dimanche, pour aller à la Samaritaine avec maman, j’ ai pris, le véhicule … »

Bon, la cause est entendue : on règlera l’affaire nous-mêmes.

Donc, il y aura

" l’métro",

" l’train" (d’banlieue) (alias èreuher ; alias reureu),

" l’bus"

et l’tram.

C’est clair et bien contrasté, on ne confondra pas.

À l’inverse du raccourcissement commode, la possibilité existe aussi de pouvoir bien faire ressortir son propos avec de « grands mots », avec le « mot le plus long », fut-il … « abracadabrantesque ». Tous les coup sont permis (quand ils sont autorisés).

Voilà comment elle "vit", la langue !

Mais si nos considérations sur "métro" ont pu vous sembler un peu caricaturales et désuètes, nous complétons aussitôt par un exemple plus récent qui vous convaincra vraiment que l’attitude de soumission à l’égard de ce qui est permis ou interdit dans la langue, de par le dictionnaire, est l’attitude commune - c’est certainement la vôtre - et que cette attitude mérite au moins d’être considérée avec quelque recul. Non que, derrière le tabou, il n’y ait aucune raison valable pour justifier qu’on s’efforce sans fin de "surveiller" le français (derrière tous les tabous, on trouve des raisons), mais parce que la politique du tabou constitue un obstacle scandaleux à l’appropriation réelle de la langue par chacun d’entre nous et qu’elle empêche d’aborder lucidement les vraies questions du "bon usage" ou de « la sauvegarde du français dans le monde ». (Questions qui seront traitées plus loin. Rappel : ce livre n’est pas un pamphlet anarchiste.)

Voici ce nouvel exemple (nous précisons encore qu’on pourrait en trouver cent autres, tant les préjugés qu’on nous a inculqués agissent fortement ; et nous répétons que le but poursuivi dans notre manière d’exposer est de vous inciter à les traquer vous-mêmes.)

Le célèbre chef jardinier de Versailles qui tient rubrique à la radio, explique à un auditeur qu’il faut « tuteurer » certaines plantes. Le journaliste qui l’accompagne sur les ondes s’étonne de ce mot. « Ce mot existe », affirme le jardinier. Peut-être craint-il une réaction des puristes toujours à l’affut. Il veut dire sans doute simplement : il est dans le dictionnaire. En effet, il y est, et depuis assez longtemps. Il n’y était pas dans le « Nouveau dictionnaire illustré Larousse » de 1911, non plus dans celui de 1918 (nous l’affirmons : nous avons tout ça chez nous). Mais il y serait, parait-il, dans le supplément du nouveau Larousse illustré de 1907 en 7 volumes, selon le « Trésor de la langue française informatisé » (peu de chance de pouvoir vérifier : 7 volumes, c’est un peu gros pour des achats culturels modestes sur les quais!) Il est visible en tout cas dans le « Petit dictionnaire français Larousse de 1936 » ; tout petit pourtant. Et puis, ça a suivi. Donc, tout va bien : il est dans les dictionnaires. Mais c’est justement cette clause de garantie qui amuse (ou inquiète) dans la réaction du jardinier. Si le mot n’avait pas été enregistré dans un dictionnaire, aurait-il, lui, le droit de « tuteurer » et d’en parler ainsi avec ses compagnons de labeur ? Ce n’est pas « tuteurer » qui pose problème, c’est de l’affirmer. On ne peut pas mettre tous les mots dans un dictionnaire ; les mots peuvent « exister » hors des dictionnaires.

Nous voyons déjà mieux comment il faut aborder les problèmes du langage, non à partir du dictionnaire, mais à partir de la vie. À partir de la question honnête et modeste qu’il faut à chaque fois se poser : à quoi servent aux gens les mots et les expressions qu’ils emploient ici et maintenant.

Quand on décide de changer ainsi de point de vue, toutes les données linguistiques restent présentes, aucune ne disparait, aucune n’est niée, l’anarchie ne triomphe pas, mais tout se trouve cependant métamorphosé. Car ce qui devient premier, essentiel, ce n’est plus la prétendue langue française achevée, parfaite, immuable et sacrée qu’il faut adorer sans réfléchir, mais les décisions que les hommes doivent prendre, au fil des jours, de façon nécessaire, pour traiter pertinemment, c’est à dire efficacement, leurs affaires. À un moment donné, dans une société donnée (et même dans une fraction donnée d’une société : ici les jardiniers, après les usagers des transports en commun) les mots utilisés doivent pouvoir être au service de la vie qu’on mène. Et non l’inverse : la vie au service des mots (en réalité, nous le verrons, au service d’autres réalités également sociales, plus "dominantes"). La signification d’un mot est ainsi interdépendante de celle des autres mots avec lesquels il cohabite dans cette structure vivante dont nous avons parlé, structure de l’usage elle-même déterminée « en dernière instance » par l’usage pratique des "choses de la vie ».

Ainsi pour : réfrigérateur, frigidaire, frigo; bicyclette, vélocipède, vélo ; automobile, voiture, auto, moto … aéroplane, aréoplane ?… et zut ! avion ; etc.

Le travail des hommes sur le langage se produit constamment, obstinément, en tout lieu où l’on vit et où l’on parle pour vivre. Et ceci explique que les langues changent tout le temps ; malheureusement aussi (mais d’un autre point de vue) en divergeant selon les lieux et les catégories sociales. Ce qui ne laisse pas de poser d’autres problèmes redoutables qu’il faut aussi prendre en compte.

D’autant que le processus d’évolution peut être également complètement interne à la langue. Dans ce deuxième cas d’évolution, l’idée ou la chose désignées ne changent pas, mais le mot qui les désigne se fatigue de servir trop souvent et la nécessité d’en changer s’impose en conséquence.

Exemple: "Sot" a beaucoup servi, il est devenu vieux et faible. Il faut chercher ailleurs pour être un peu injurieux. Heureusement, la psychologie médicale a des appellations savoureuses pour les catégories d’humains qu’elle classe par le moyen de ses tests. C’est un réservoir tout trouvé. Nous aurons donc, dans la pratique langagière du terme méprisant : « imbécile », « idiot » (catégories de niveau intellectuel en effet assez mal situées dans les tables de QI). Mais ces mots eux-mêmes s’émoussent, si féroces en eux-mêmes soient-ils. Un restait libre, pas terrifiant pourtant : « débile », il est soudain devenu très à la mode. Mais sa cote est elle aussi en train de baisser. Que trouver d’autre? On a fait diverses tentatives (des recherches linguistiques). Nous avons eu "gogol" (de "mongol", alias "mongolien"). Atroce ! Trop c’est trop, il incline à la pitié, donc à l’affection; il se transforme en son contraire : « je t’écris, ma gogole, pour te dire que je t’aime beaucoup ». On a essayé "handicapé". Ça, comme dérision, c’est pas mal ! "La loi cadre sur les handicapés », "L’année des handicapés"… Et tiens! attrape l’handicapé ! On a, semble-t-il, déniché un petit dernier : « autiste ». À priori ambigu puisque la science psychiatrique en diagnostique plusieurs sortes ; à vue de nez : l’autiste crétin et l’autiste génial. Toutefois, en situation d’insulte, on ne peut pas se tromper. À suivre …

Il y a des exemples beaucoup plus banals. Les anciens se souviennent sans doute de Jean Nohain, le célèbre présentateur radio-télé des années cinquante et son fameux : « C’est absolument merveilleux »

Après ça, qu’est-ce qu’on pouvait mieux dire sur la qualité du spectacle ? Quand tous les gratteurs de guitare seront passés, que restera-t-il pour Django ?

Il faudra évidemment, "merveilleux" ne valant plus rien : stupéfiant, fracassant, flashant, super planant et hyper-sidérant … ou tout ce que vous voudrez dans le genre maxi bonus pour s’éclater.

Ainsi les langues bougent aussi de l’intérieur, « quand elles servent et parce qu’elles servent » (Le Français sans fard – autre livre de Martinet p190)

C’est très rigolo.

Et qui prétendra les arrêter ?

Nous vous conseillons de lire :

- « Éléments de linguistique générale », petit livre (édité en collection de poche) que nous vous conseillons vivement d’acheter. Il est très clair ; mais aussi très «dense» comme on dit, c’est à dire qu’une première lecture vous apprendra beaucoup mais ne vous dira pas tout ce qu’il contient. D’autant plus qu’il prend parti dans le débat savant sur les questions abordées. Et toutes les questions sont abordées : c’est un manuel fondamental.

Nous vous conseillons aussi le livre de Henriette Walter « Le français dans tous les sens ». Henriette Walter est une linguiste très rigoureuse elle-aussi, dans la lignée de Martinet avec qui elle a travaillé, lequel d’ailleurs a préfacé ce livre. Les notions savantes servent à éclairer l’histoire du français jusqu’au temps présent. C’est un récit vivant et passionnant. Mais aussi un cours magistral qui rend joyeux.

Lexique

Structure, c’est :

- un système dont les éléments constitutifs ne tiennent que par leurs relations entre eux

- un système qui fonctionne en se réglant lui-même

- Diachronie/synchronie

- Si on considère l’évolution historique du système, l’étude est dite diachronique. Si on considère son fonctionnement à un moment donné, elle est synchronique.

ex : métro - synchroniquement : moyen de transport urbain électrique souterrain.

Il n’y a plus souvenir de l’étymologie (diachronie).

- Créativité

- « La créativité est l’aptitude du sujet parlant à produire spontanément et à comprendre un nombre infini de phrases qu’il n’a jamais prononcées ou entendues auparavant … »[……]

« On peut distinguer deux types de créativité, la première consistant dans des variations individuelles dont l’accumulation peut modifier le système des règles (créativité qui change les règles) , la seconde consistant à produire des phrases nouvelles au moyen des règles de la grammaire (créativité gouvernée par les règles); la première dépend de la PERFORMANCE (ou parole) la seconde de la COMPETENCE (ou langue) » — DLL

DLL = Dictionnaire Larousse de Linguistique (il sera désormais toujours désigné par ses initiales. Nous n’allons pas nous faire à nous-mêmes le coup du « chemin de fer métropolitain ».)

(performance, parole, compétence, langue, voir ch. VI (lexique))

Créativité (suite)

Les simples gens, les braves gens, si respectueux du « bon français » seraient sans doute stupéfaits d’observer l’intérêt que les gens instruits (très instruits) portent à leurs fantaisies expressives.

Puisque les langues évoluent, c’est forcément parce que des actes de parole les bousculent. Les savants, les linguistes (et même les académiciens) observent. Très curieux, parfois amusés, parfois même émerveillés. Leur curiosité à l’égard de la créativité populaire fait bien un peu penser à celle du zoologiste étudiant l’évolution des espèces. En tout cas, eux, ils se régalent.

Ainsi, le plaisir de l’innovation n’est même pas pour celui qui innove (exceptés les « mauvais sujets » un peu psychopathes, à l’abri des sentiments de culpabilité).

Le texte illustratif ci-après est de Bertrand Poirot-Delpech, académicien (le plus parfait honnête homme au demeurant, et qui savait toujours, et à quel niveau ! dans les conflits majeurs, prendre position humaniste. Mais ce n’est pas la question.)

Dans ce texte, il fait également le constat de la disparition des lieux traditionnels d’expression. Lieux mal famés ; n’empêche, le langage y vivait.

La question principale est qu’il n’y a pas de lieu de remplacement, à part les halls d’escalier ; la télé aspirant tout dans son gouffre. La concentration urbaine débouche sur des déserts de solitudes.

Opposition ( + code, canal, bruit )

Pour fonctionner, les éléments du langage doivent s’opposer. Nous ne cesserons de revenir sur cette notion essentielle qui prend des aspects divers.

Nous nous contenterons ici de l’illustrer sur un exemple dont la simplicité est dictée par la nature même. Il s’agit des signaux vocaux que les membres d’une cordée d’alpinistes échangent. Il s’agit de signaux essentiels, de nombre très réduit et que vous constaterez être très contrastés sur le plan sonore. En effet, les deux membres de la cordée, chacun à l’extrémité de leurs 30 ou 40 mètres de corde, sont alternativement émetteur et récepteur de signaux dont la signification est pour eux vitale, c’est à dire qu’il doit être absolument exclu qu’ils puissent se confondre, alors que la configuration de la paroi et les mugissements du vent peuvent parasiter la transmission d’un message uniquement vocal, car les deux alpinistes souvent ne se voient pas (En termes d’information, on dira qu’il y a souvent du « bruit » sur le « canal »)

Il va de soi que le code est convenu d’avance. Il est largement commun à tous les alpinistes (ce n’est pas au refuge qu’on convient d’un code pour la course du lendemain), mais il a été élaboré tout à fait empiriquement et inconsciemment. Il n’empêche que les termes choisis se révèlent être très contrastés sur le plan sonore et de fait très efficaces.

| Bruit dominant | ||

| Laisse filer la corde, je grimpe sans problème se dit : | mou | [ou] |

| Je suis en difficulté, j’ai besoin de me reposer, je demande à celui qui m’assure de me bloquer | bloque | [ɔ] |

| Je suis en grande difficulté, je vais tomber, celui qui m’assure doit stopper ma chute | sec | [è] renforcé par le [c] |

| Le premier de cordée est arrivé à un endroit propice où il s’installe et se fixe pour assurer son second. Fin prêt (le second pourra toujours tirer par erreur) il crie : |

relai |

[è] calme |

| Le second annonce qu’il va commencer à grimper (et ça devra se traduire aussitôt pour lui par la tension de la corde) : | départ |

Lectures

- Benveniste

« Chacune des unités d’un système se définit ainsi par l’ensemble des relations qu’elle soutient avec les autres unités, et par les oppositions où elle entre; c’est une entité relative et oppositive, disait Saussure. On abandonne donc l’idée que les données de la langue valent par elles-mêmes et sont des « faits » objectifs, des grandeurs absolues, susceptibles d’être considérées isolément. En réalité les entités linguistiques ne se laissent déterminer qu’à l’intérieur du système qui les organise et les domine, et les unes par rapport aux autres. Elles ne valent qu’en tant qu’éléments d’une structure. C’est tout d’abord le système qu’il faut dégager et décrire. On élabore ainsi une théorie de la langue comme système de signes et comme agencement d’unités hiérarchisées.

(……)

Quand les linguistes ont commencé, à l’instar de F. de Saussure, à envisager la langue en elle-même et pour elle-même, ils ont reconnu ce principe qui allait devenir le principe fondamental de la linguistique moderne, que la langue forme un système. Ceci vaut pour toute langue, quelle que soit la culture où elle est en usage, à quelque état historique que nous la prenions. De la base au sommet, depuis les sons jusqu’aux formes d’expression les plus complexes, la langue est un arrangement systématique de parties. Elle se compose d’éléments formels articulés en combinaisons variables, d’après certains principes de structures. Voilà le second terme clé de la linguistique, la structure. On entend d’abord par là la structure du système linguistique, dévoilée progressivement à partir de cette observation qu’une langue ne comporte jamais qu’un nombre réduit d’éléments de base, mais que ces éléments, peu nombreux en eux-mêmes, se prêtent à un grand nombre de combinaisons. On ne les atteint même qu’au sein de ces combinaisons. »

— Benveniste, problèmes de linguistique générale, — Gallimard — p. 21

- Bertand Poirot-Delpech

« Quelqu’un qui se passionne pour la vie des mots ne peut pas être tout à fait désolé ni ennuyeux.

Savoir que la langue ne rime à rien console de toutes les désillusions. Orlando de Rudder, comme Claude Buneton, est un observateur du langage. L’an dernier, on a remarqué son français qui se cause.

Le bistrot était un endroit de choix pour voir prospérer cette sorte de langue. Céline, Marcel Aymé, Prévert, s’y tenaient à l’affût. Les propos de zinc à l’heure du crème étaient une mine de sagesse populaire et d’invention langagière. Les « pubs » à l’anglaise et les commentaires inévitables sur la télévision de la veille ont tari cette source de poésie.

Tout crus, les coqs, fait revivre le temps des bistrots de banlieue où les vies et les voix se croisaient sans livrer leur secret. L’un des clients joue du violon, le second fabrique des radios, d’autres dansent, se souviennent de pays lointains. Tous ont rendez-vous chez Emile, mais d’abord dans la conscience du narrateur […] »

— Extrait du « feuilleton de Bertand Poirot-Delpech », , de l’Académie française, chronique littéraire dans Le Monde du 25 septembre 1987

Latin ou anglais ?

[modifier | modifier le wikicode]

Le rêve d’une langue universelle et éternelle

La langue est un système "vivant" … Objection : et les langues mortes ?

Il existe en effet des langues vivantes et des langues dites mortes. Nous touchons soudain aux limites annoncées de notre comparaison écologique.

D’un point de vue écologique, il n’y a aucun rapport entre un petit bois vivant et la vitrine d’un muséum avec arbres en carton et animaux empaillés. La vitrine n’est qu’un mirage, une représentation du bois et non le bois lui-même (du point de vue écologique). Mais il reste quelque chose de commun entre une langue vivante et une langue morte et ce quelque chose est essentiel. C’est le pouvoir qu’elles ont l’une et l’autre de communiquer des idées et des informations entre les hommes (quand, bien sûr, les hommes les connaissent).

Une langue morte n’est pas vraiment morte, du point de vue de la communication. Il suffit de "l’activer" (comme une station spatiale qui tourne en orbite et qu’un équipage va remettre en service) pour qu’elle fasse son office.

C’est ce qui est arrivé à l’hébreu liturgique. Il a été adopté comme langue commune en Israël (pour dépasser la diversité linguistique des arrivants)… et il est redevenu vivant.

Le latin, langue morte, fonctionne parfaitement, pour autant qu’on puisse en juger à l’usage qu’en font les prélats de l’église catholique. Ils peuvent communiquer entre eux en latin à propos d’affaires les concernant et concernant la marche du monde. Nul ne contestera que ces affaires soient d’une extrême complexité. Les prélats sont même renommés pour la subtilité de leurs démarches et de leurs propos.

Le latin est donc un système de communication efficace.

Et on vérifie, du même coup, que si la forêt, en quelque sorte, vit d’elle-même et pour elle-même, la langue n’est qu’un objet créé par les hommes pour des besoins de leur vie sociale. On dit que c’est une institution humaine. On peut dire aussi un outil.

Là, dix problèmes au moins se présentent à la réflexion dont tout le monde a entendu parler et qui peuvent nous entrainer sur dix chemins de traverse. Il faut freiner des quatre fers si on veut aller au bout en passant par l’essentiel, sans tout emmêler, sans tricher non plus ; mais sans faire pire encore que tricher, selon nous : renforcer la conviction que c’est un sujet impossible

Que de problèmes à propos de ces langues créées (?) par les hommes pour les nécessités de la communication et pour l’expression de leurs pensées (?). Nos points d’interrogation soulèvent deux de ces problèmes.

1 - Les langues sont bien pourtant aussi des phénomènes « naturels » puisqu’elles échappent largement à la volonté et à l’intervention consciente. Ainsi, quand on a voulu créer des langues de toutes pièces, artificielles (ex. l’espéranto), ça n’a jamais vraiment marché. On peut alléguer le poids des orgueils nationaux, mais vous pouvez maintenant supposer une autre raison pour laquelle cette invention généreuse était difficile à faire triompher : même s’il n’y avait eu aucun obstacle politique, quel génie, ignorant de surcroit la linguistique moderne, aurait pu créer de toutes pièces un système "écologique" à usage universel ?

D’autre part, on peut supposer qu’avant l’invention des livres de grammaire et des écoles, les êtres humains ne parlaient pas nécessairement comme des bêtes. On devine bien un peu, d’après les exemples fournis précédemment, comment c’est possible ; mais une chose quand même est de glisser un mot nouveau dans un système, une autre est d’imaginer comment se crée l’ensemble du système. La complexité d’une langue "naturelle" reste un sujet d’émerveillement.

2 - Deuxième problème soulevé :

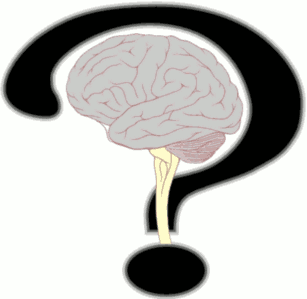

Le langage et l’intelligence sont en effet à ce point inextricablement mêlés et même confondus que de nombreux savants psychologues doutent qu’il puisse exister une pensée sans langage.

Or il se trouve que le latin, toujours lui, mort et pourtant subtil, est crédité par certains d’une capacité toute particulière à développer l’intelligence des enfants. Une super langue en quelque sorte. Elle est morte, et la voilà meilleure que toutes pour la pensée. Du moins celle des plus "doués".

On tourne déjà en rond au cœur brulant du débat idéologique sur la langue et ses fonctions.

Cependant, et nous en sommes là pour l’instant, le latin (langue morte) et le français (langue vivante) sont de bons moyens de communication ; pour le latin, on vient de le prouver par la simple observation de ceux qui l’emploient. Il faut sortir de ce qui tend à prendre l’aspect d’une contradiction insurmontable .

Pour cela nous cesserons évidemment de parler des rapports particuliers qu’une langue entretient avec tel ou tel individu communiquant avec un autre de ses semblables et en prenant tout le temps nécessaire pour ça. Nous prendrons en compte l’ensemble des individus vivants, organisés en société.

La langue morte, par définition, ne bouge pas, ne se transforme pas. Bien entendu, il a fallu des mots nouveaux pour « aéroplane » ou « bombe atomique », mais ces mots se sont ajoutés sans rien changer aux autres. Les langues vivantes, elles, n’arrêtent pas de bouger, et c’est justement ce qui épouvante les puristes toujours anxieux que ça n’annonce la décadence et la barbarie.

Il faut répondre à leur légitime inquiétude. Pour cela il faut cerner l’essentiel, sans rejeter forcément ce qu’ils disent. Ce qu’ils disent, disposé différemment, pourra prendre un tout autre sens.

Du point de vue de l’humanité parlante, qu’est-ce qui est essentiel dans une langue? Nous disons bien "une" langue, n’importe quelle langue.

C’est la communication, la transmission d’informations. Exact. Mais du nouveau point de vue où nous nous sommes placés, du point de vue de la diversité des hommes, mais aussi de leur fondamentale humanité commune, qu’est-ce que ça donne?

Faisons une expérience.

Soit l’énoncé politique suivant d’un assez bon niveau d’abstraction :

« Les grands thèmes de débat politique prennent tout leur sens lorsqu’ils sont traités en français. »

Demandons à un Antillais de traduire en créole le slogan en précisant qu’il ne doit rien perdre de son contenu et de sa force.

Voici un exemple de traduction en créole haïtien :

« Gwo sijè kouwè politik nan lakou Ayiti debat an kreyòl pou l ka gen gou sèl. »

(selon Potomitan, le site de promotion des cultures et des langues créoles – potomitan.info)

Parfaitement efficace la conviction linguistique exprimée en langue nationale haïtienne (le « kreyòl » est en effet langue nationale à Haïti.) Si ça vous intéresse, vous pouvez approfondir en consultant le site, ou en posant des questions de traduction de plus en plus abstraites à un copain antillais pour d’autres variétés de créole.

Conclusion :

Le créole n’est pas une sous-langue, un charabia primitif tout juste bon à permettre l’échange d’un régime de bananes contre un seau de poissons. Buffon (cf. lecture ci-après) se trompait quand il pensait qu’une vie rustique impliquait une langue fruste (ce que prouve l’autre lecture extraite du livre « les indiens blancs »). Mais vous admettrez avec nous qu’on n’est pas encore partout sorti de ces préjugés à la limite du racisme.

La valeur de toute langue coule de source pour un linguiste qui connait cette loi : toute langue est traduisible en une autre langue. (Cf lecture Jakobson)

Loi dont la conséquence est immédiate : toute langue peut exprimer n’importe quelle idée ou notion, même si cette idée ou notion n’a encore jamais été exprimée par aucun homme dans la langue en question. Cela est possible parce qu’une langue, justement, n’est pas un catalogue ; ses règles de fonctionnement sont telles qu’elle peut créer sans fin. "C’est fait pour".

Et voici un des moyens par lesquels cette capacité s’exprime. Parmi les critères qui permettent d’affirmer qu’une langue est une langue et non un quelconque système de signes, soit naturels (tels qu’il en existe chez de nombreuses espèces d’animaux) soit artificiels (inventés par les hommes pour des utilisations limitées, telles que la signalisation routière, etc.), il y a celui-ci, tout à fait capital : Une langue a le pouvoir de permettre qu’on parle d’elle, afin que les hommes qui l’emploient puissent s’adapter à toute situation de communication nouvelle. Cela s’appelle : capacité métalinguistique.

Pas d’affolement ! cela présente des aspects très banals. Cela signifie par exemple que, quand un mot manque, on peut fabriquer une expression de remplacement : « C’est le truc qui, que … »; que, quand quelqu’un ne comprend pas, on peut expliquer : « ça veut dire que … » ; puis qu’en cas d’usage répété, si vraiment le mot ne vient pas, ou s’il est mal fichu, on peut le fabriquer sur place, à la demande et à l’amiable entre ceux qui en ont besoin. Ainsi tout groupe d’hommes au boulot a les mots qu’il lui faut pour son boulot. Tout groupe d’hommes est en mesure de se fabriquer son outillage linguistique … ou de l’emprunter au voisin ; mais toujours « à sa main », on l’a vu, adapté à ses besoins.

C’est le moment ou jamais de vous rendre actifs dans la construction de vos connaissances. Nous vous suggérons de mener une enquête dans un métier que vous connaissez bien, pour voir comment le vocabulaire y fonctionne, allant ainsi un peu plus loin que ce que nos observations du début vous ont fait entrevoir. Vous recherchez:

1 - La diversification d’appellation des types d’outils selon l’usage, le type, le calibre (C’est le versant « nécessité extérieure » de la construction d’un vocabulaire. C’est à dire : il existe des objets diversifiés par la pratique : il faut bien les désigner pour travailler efficacement).

2 - Les procédés linguistiques utilisés pour construire ce vocabulaire :

a - fabrication proprement dite : néologismes - mots nouveaux créés sur place tout à fait arbitrairement ou en s’inspirant de mots existants - mots empruntés à une langue étrangère

b - « affutage » de l’outil nouveau, essentiellement :

- mots raccourcis

- par réduction des mots d’origine,

- par choix judicieux du néologisme,

- par usage du nom d’une marque qui fait bien l’affaire de ce point de vue.

Les linguistes ont trouvé des illustrations merveilleusement humanistes de cette loi chez tous les peuples. Dans Sciences et Avenir de juillet 82, une étude illustrée présente les formes variées des cornes des rennes (« merrains », vous connaissiez ce mot français de vénerie ?) et les noms que leur donnent les Lapons : « baddjin-ovda-gietta : bois dont les maitres-andouillers se dressent presque verticalement ; tseggo : bois dont les merrains sont peu courbés et presque verticaux ; etc. »… Tous détails absolument sans intérêt pour nous mais qui en présentent de considérables pour eux et qui nécessitent, par conséquent, des mots précis. De même, les Pygmées ont des mots différents pour le bruit des abeilles aux différents moments de la journée, et les Inuits pour les différentes couleurs et états de la neige sur laquelle ils doivent se déplacer. Ce sont les exigences du langage dans le travail.

Mais nous avons aussi ça chez nous. Ainsi les vocalises des gallinacés dont l’interprétation était sans doute utile dans la France rurale ; moins en banlieue toutefois.

Citation d’un affichage à « la ferme de Choisy-le-Roi » :

« Le coq est célèbre pour son cocorico : il chante ou coqueline. Le poussin pépie, piaule. La poule elle caquette quand elle pond, claquette avant la ponte, cloque quand elle parle à ses poussins, clousse quand elle couve, crételle après la ponte et glousse lorsqu’elle appelle ses poussins. »

Chez nous aussi, le phénomène n’est pas seulement archéologique. Pierre Perret nous a offert, en 2002, chez Robert Laffont, un dictionnaire savoureux : « Le parler des métiers ». Gabrielle Quemada, qui le préface, y écrit « ajoutons que les professionnels parlent rarement pour ne rien dire, ce qui distingue(rait) leurs énoncés du discours ordinaire » (p22). On est bien d’accord.

En plus de cette activité très riche de création lexicale, on peut se demander aussi si la manipulation d’idées nouvelles, la transformation radicale des façons de vivre, de travailler et de penser n’exigent pas des changements plus considérables touchant cette fois à la grammaire, ranimant nos inquiétudes sur la pauvreté des langues rustiques. Les savants en discutent. De toute façon, cela n’a rien à voir avec les préjugés racistes ou sociaux entretenus à ce propos. Car même si l’on peut envisager une plus grande complexité grammaticale des langues dites de culture, cette complexité est sans commune mesure avec les préjugés entretenus. Éventuellement, le linguiste se demandera si la soi-disant sophistication est un réel avantage.

Le latin lui-même serait là pour en témoigner par l’absurde. Soyons un peu perfides : si le français (le "beau") a autant de clarté et de précision en soi que ses zélateurs l’affirment, on pourra supposer qu’il a dû les conquérir sur le latin, langue antique, à bout de course et de force et de logique. Parce que si l’on considère l’ordre de la phrase : Sujet - verbe – complément, « cet ordre est dit logique, ou naturel, parce qu’il est le plus satisfaisant pour l’esprit. Il a d’ailleurs fortement contribué à faire du français une langue claire et précise. » (Thimonnier - Le code orthographique et grammatical, p 385 )

Voilà un zélateur du bon français qui va au fond de sa pensée.

Alors que le latin, quelle misère !

« canis canem edit »

Comment pouvait-on être Romain, et penser?

Cette phrase latine signifie « le chien mange le chien ». C’est un proverbe correspondant à notre « chacun pour soi », « l’homme est un loup pour l’homme ». C’est aussi le nom d’un jeu vidéo édité en 2006 ; bonjour l’ambiance ! Revenons à nos… moutons.

La différence de structure grammaticale entre le français et le latin, au demeurant, est simple : en français, l’ordre des mots donne très souvent le sens en effet ; en latin, on colle un signe au mot pour indiquer sa fonction, et le fameux ordre logique ne s’impose pas du tout.

Vous avez sans doute entendu parler de cette question de la prééminence d’une des deux langues sur l’autre à l’époque de la Renaissance. Mais c’était à fronts renversés, et il s’agissait de leur égalité ; le latin allait-il cesser de dominer ? Le débat a été passionné, mais il n’était certes pas raciste.

Ne nous enfonçons pas davantage dans le marais des questions mal posées.

Le latin (ouf !) est … traduisible. C’est une langue comme … le créole.

Pour se mettre en situation de ne plus poser de nouveau de mauvaises questions, des questions tellement mauvaises qu’elles débouchent sur des conclusions grotesques, il faut revenir à la complexité.

La langue ne peut exister sans les hommes (à la différence du petit bois). Ce n’est que par métaphore qu’on dit d’elle qu’elle est vivante. En réalité, ce sont les hommes qui vivent et qui, vivant, lui donnent vie.

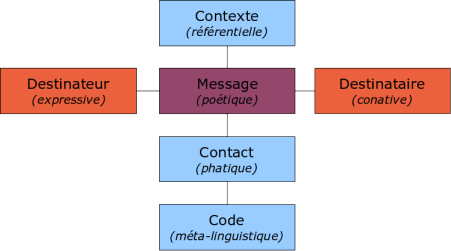

Or, les hommes vivent aujourd’hui dans des sociétés devenues extrêmement complexes : il est inévitable que les langues reflètent cette réalité. Les questions posées ne concernent plus alors directement la communication dans la langue et l’intercommunication entre les langues. Ça, les langues (toutes les langues) le font "naturellement », parce qu’elles sont toutes assez "complexes" pour le faire et que, pour s’ajuster, elles ont la « fonction métalinguistique ». Mais il y a d’autres fonctions du langage que celles concernant strictement la communication (et cette activité ne se réduit pas à l’échange d’informations entre deux individus isolés). Nombre de fonctions du langage sont des fonctions sociales liées à des rapports sociaux hiérarchisés. Il est inévitable que ces contraintes jouent sur l’usage et l’appropriation on non du « bon usage » ; nous en traiterons longuement plus loin.

Sans plus attendre, comprenons déjà que dans l’affaire du latin (mais vous trouverez la même chose pour ce qu’on appelle « le bon français » et l’orthographe), une fonction domine les autres (c’est à dire qu’elle impose sa propre loi aux autres lois (par exemple celle qui veut que les mots soient courts quand ils servent souvent) et cette fonction s’appelle fonction véhiculaire. (voir lexique … tout de suite s.v.p!)

Pour le latin sacré, cette fonction véhiculaire a été portée à sa valeur extrême puisque l’ambition était de couvrir, dans le temps et l’espace, deux mille ans de temps et la terre entière; peut-être même l’éternité et l’infini. Dans la communion des saints, en effet, plus rien ne bouge, c’est le parfait bonheur ; et on ne prend plus le métro. Quant aux prélats sur la terre, quand ils conversent en latin, ils ont le temps certainement d’articuler « les mots les plus longs ». Mais les Chrétiens (surtout ceux d’aujourd’hui) n’en demandent pas tant au commun des mortels ; eux-mêmes ont décidé de chanter la gloire de Dieu en langue commune.

Non, le danger ne vient pas, pour le vernaculaire (la langue qu’on parle chaque jour avec ses voisins et compagnons de travail), du Verbe (Dieu le père). Quelque chose d’intermédiaire est beaucoup plus terrorisant, c’est l’État, qui a ses bonnes raisons, mais ses raisons d’État, pour qu’on l’écoute. « Le mineur de Silésie apostropha le ministre en dialecte » dans les rires de l’assemblée ( les journaux de 81). Il faut croire qu’il avait avec l’État quelques comptes à régler ; et il avait enfin le choix des armes.

Tout ceci nous oblige néanmoins à être circonspect. Au point où nous en étions un peu plus haut, nous aurions pu déjà nous laisser gagner par une douce euphorie, réparatrice de tant de peines et de désillusions, avec comme mot d’ordre : tout est bon ; laissez faire, laissez dire. On ne peut aller si vite. Il faut tenir compte de tout, même de la nécessité d’un État.

La réalité, c’est qu’il y a des langues, des dialectes, des patois, des argots, des façons de parler collectives et individuelles, des jeux de mots, des idées et des expressions, des lieux et des manières. C’est un foisonnement où il faut apprendre à se repérer.

Un foisonnement porté et animé par les lois du langage, ses lois réelles qui s’inscrivent dans celles de l’ordre social.

C’est tout ceci que nous vous conjurons de regarder en face, en adulte et de sang-froid, pour ne plus être dominés par elles.

LEXIQUE

- Pertinence

- "relatif à la chose, à la question ; convenable, approprié: des "raisons pertinentes". — Petit Larousse

Pour décrire une chose compliquée, on a le droit de choisir un point de vue.

De ce point de vue, tout n’a pas la même importance.

Les aspects significatifs sont dits pertinents.

La plupart des linguistes estiment que "seuls les éléments porteurs d’informations sont pertinents en linguistique"

- — Martinet — Éléments de linguistique générale pp. 2-6

Cela ne signifie pas qu’il n’y ait que les informations échangées qui comptent. Il y a d’autres informations, dans un échange linguistique, que ce qui est expressément dit dans les mots de la communication. (cf notamment « connotation » cf ch IV)

- Métalinguistique

- Le langage, ça marche tout seul. Quand on parle, on ne s’écoute pas parler (heureusement !) ; on pense à ce qu’on dit, on ne pense pas aux mots qu’on dit ou à la grammaire qu’on emploie. C’est comme un bon pilote de voiture : il pense à sa conduite, pas aux gestes de la conduite qui sont devenus pour lui automatiques. Parfois, cependant, il faut faire un petit effort, pour enrichir sa langue ou pour l’ajuster à celle des autres. Toute langue est équipée pour régler ce problème à tout moment utile et, dans la vie courante, cela se fait « dans la foulée », sans y penser ; mais c’est une activité essentielle.

- Classement des mots

- Sans contredire les classements classiques (noms, adjectifs, verbes, etc), il est intéressant de choisir d’autres points de vue.

- A/ On peut distinguer deux sortes d’ensembles de mots :

- 1) ensemble illimité

ex. Il mange du lapin

pain

chou

chat

chien

gâteau… très grand ensemble, pratiquement illimité de noms désignant des aliments possibles

- 2) ensemble fini (la liste est relativement courte, on voit le bout de l’inventaire)

exemples il mange du

un

ce

le

mon

ton

sonlapin … petit ensemble fini de « déterminants » ( ce sont des « mots outils » qui servent à la fabrication des phrases parce qu’ils portent en eux un sens grammatical)

- Autre exemple : l’ensemble bien connu des conjonctions « mais ou et donc or ni car »

- B/ On peut les classer aussi selon la fréquence d’utilisation. Le verbe « lire » et le verbe « liserer » n’ont évidemment pas la même fréquence.

- Des listes ont été construites selon les fréquences qui peuvent servir à l’apprentissage méthodique du vocabulaire. Un problème est de les tenir à jour. Et de déterminer les circonstances d’utilisation moyenne dans une moyenne de population. Mais aussi dans diverses catégories de la population, car on ne vit pas dans l’homogénéité collectiviste.

- C/ La fréquence recouvrira en partie une autre distinction possible : « sens unique » ou ambiguïté qui ne peut être levée que par le contexte, la situation et la « connivence » entre les interlocuteurs.

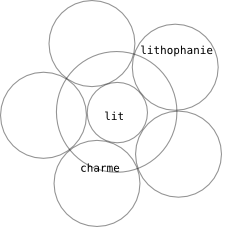

- Le mots du vocabulaire peuvent être rangés de façon concentrique selon leur fréquence d’utilisation. Ceux du centre sont souvent très polysémiques ; et donc éventuellement ambigus, sources de confusions et d’erreurs ; mais nous allons voir que généralement on s’en sort très bien. exemple :

- Lit

- (cf dictionnaire)

- Lithophanie

- Ne cherchez pas et oubliez-le tout de suite.

Ce mot banal et d’usage courant a plus de dix sens différents, plus ou moins reliés entre eux par des glissements d’idée.

ex. : le lit de la rivière (la paresseuse, toujours au lit !) ; enfant d’un premier lit (autre usage du meuble …)Un seul et unique sens : « dessin en creux sur une porcelaine translucide »

Pour la traduction automatique, les mots les plus extérieurs sont en or. Un mot, un sens. Mais ce sont des mots très spécialisés, des mots techniques.

Toutefois, des spécialistes peuvent choisir un mot extrêmement commun pour fournir leur vocabulaire extrêmement spécialisé. Dans un usage intelligent (pas dans la traduction automatique), ça revient exactement au même que le mot spécial unique inconnu du reste des mortels. Par exemple, la physique théorique appelle « charme » une propriété de ses particules. Les scientifiques qui l’on ainsi baptisée ont dû avoir des raisons humoristiques de le faire ; mais désormais, au boulot, ces raisons ne risquent guère de tordre leurs calculs. Ils utilisent un terme précis dont le sens, chez eux, est aussi unique que celui de « lithophanie ».

Au centre de la fleur, on trouvera donc les mots de la vie largement communs à tous les habitués d’une langue. De ce fait, et pas du tout paradoxalement, ces mots peuvent avoir du flou. Ils doivent même en avoir, car des locuteurs experts en joueront pour communiquer avec subtilité des nuances de compréhension ; et ceci quels que soient les niveaux de culture. Un « taucou » n’est pas un « couteau » dans un bon usage verlanesque, et pour ce qui concerne les « négros », ça dépend, nous explique Doc Gynéco, de qui le dit et où (voir ch 10). Ces nuances pourront en outre, bien entendu, distinguer les individus. Un adepte attardé de Buffon (voir lecture), pratiquant la France-Afrique sur le terrain (comment ne pas respecter ses dires ?) nous avait un jour expliqué combien les langues africaines étaient faciles à apprendre. Il en connaissait une qu’il parlait couramment. Bien sûr, parfois un mot sans doute lui échappait, parce qu’autour de lui les Noirs se mettaient à rire sans qu’il sache pourquoi …

Les linguistes expliquent que l’ambiguïté est fonctionnelle dans les langues naturelles et répond à la complexité de la réalité vécue, notamment dans les relation humaines. Elle permet accessoirement l’humour.

Mais pour les mots de la vie, il faut faire intervenir la notion de profondeur lexicale, qui, pour un même mot, ne juxtapose pas les sens différents, mais les intrique, les emboite et les hiérarchise. Et là, le contexte est essentiel, il va de soi : quand la rivière sort de son lit, personne ne songe à chercher remède chez conforama.

Tout ceci fait justice au reproche sans cesse asséné qu’il faut « employer le mot précis ». Ça dépend.

Petit Larousse illustré 2016 :

- Langue vernaculaire

- (du lat. Vernaculus, indigène). Parlée seulement à l’intérieur d’une communauté (par opposition à langue véhiculaire).

- Langue véhiculaire

- langue de communication entre des communautés d’une même région ayant des langues maternelles différentes (par opposition à langue vernaculaire).

Que distinguent de plus les dictionnaires ?

Petit Robert :

- Langage

- I-

- Fonction d’expression de la pensée et de communication entre les hommes, mise en œuvre au moyen d’un système de signes [vocaux ou graphiques] qui constitue une langue.

- Système de signes vocaux ou graphiques qui remplit la même fonction.

- Langue

- II-

- Système d’expression et de communication commun à un groupe social (communauté linguistique) -> dialecte, idiome, parler, patois, créole, pidgin, sabir

- Dialecte

- Forme régionale d’une langue considérée comme un système linguistique en soi (…)

spécialt. Système linguistique qui n’a pas le statut de langue officielle ou nationale, à l’intérieur d’un groupe de parlers.

- Parler

- 3 - Ling. Ensemble des moyens d’expression employés par un groupe à l’intérieur d’un domaine linguistique -> dialecte, idiome, langue, patois.

- Idiome

- Ling. Ensemble des moyens d’expression d’une communauté correspondant à un mode de pensée spécifique

- Patois

- (1285 probablt du rad. patt (cf patte) exprimant la grossièreté)

- Parler local, dialecte employé par une population, généralement peu nombreuse, souvent rurale, et dont la culture, le niveau de civilisation sont jugés comme inférieurs à ceux du milieu environnant (qui emploie la langue commune)

- Par ext. Langue spéciale (considérée comme incorrecte ou incompréhensible -> argot, jargon

- Argot

- 2 – Ling. Langage particulier à une profession, à un groupe de personnes, à un milieu fermé.

- Pidgin

- (mot angl. 1851 – altér. du mot business prononcé par les Chinois)

∼ Ling. Langue seconde composite née du contact commercial entre l’anglais et les langues d’extrême Orient, qui ne remplit pas toutes les fonctions d’une langue ordinaire

- Sabir

- (de l’espagnol saber « savoir »)

- Anciennement. Jargon mêlé d’arabe, de français, d’espagnol, d’italien, qui était parlé en Afrique du Nord et dans le Levant

- (1919) Ling. Système linguistique mixte limité à quelques règles et à un vocabulaire déterminé d’échanges commerciaux (opposé à pidgin et à créole, dont l’organisation est plus complète) issu des contacts entre des communautés de langues très différentes et servant de langue d’appoint (opposé à créole, langue maternelle). Par ext. péj. Langage hybride, fait d’emprunts, difficilement compréhensible -> charabia, jargon

- Jargon

- Langage déformé, fait d’éléments disparates (…)

- Péj. Langage particulier à un groupe et caractérisé par sa complication (…)

- Créole

- 3 – Ling. Système linguistique mixte provenant du contact du français, de l’espagnol, du portugais, de l’anglais, du néerlandais avec des langues indigènes ou importées et devenu langue maternelle d’une communauté.

- Maternelle

- 5 – Langue maternelle : la première langue qu’a parlé un enfant, souvent celle de sa mère

Dictionnaire Larousse de linguistique :

- Langues

- On reconnaît l’existence d’une pluralité dès qu’on parle de langue française, anglaise, etc.

Ce terme entre en concurrence avec les autres mots (dialectes, parlers, patois) qui désignent aussi des systèmes de communication linguistique.

La notion de langue est une notion pratique introduite bien avant que la linguistique ne se constitue ; le terme a été employé avec des valeurs si diverses par les linguistes et les non-spécialistes que personne n’est d’accord sur une définition qu’il serait pourtant essentiel d’établir avec précision.

- Idiome

1 – On appelle idiome le parler spécifique d’une communauté donnée, étudiée dans ce qu’elle a de particulier par rapport au dialecte ou à la langue auxquels il se rattache

3 – Le terme idiome peut être synonyme de langue

- Famille de langues

- On dit que deux ou plusieurs langues appartiennent à la même famille quand elles sont apparentées génétiquement (historiquement), c’est à dire quand tout laisse à penser qu’elles se sont développées à partir d’une origine commune

On distingue : indo-européennes, finno-ougriennes, altaïques et langues caucasiennes, chamito-sémitiques, nilotiques, nigéro-congolaises, d’Asie orientale et de Polynésie, américaines

Indo-européen primitif -> germaniques, celtiques, italique, grec, albanais, arménien, indien, iranien, tokharien, balte, slave

On hésite encore à affirmer la parenté du basque avec les langues caucasiennes ou avec quelque autre famille

Lectures

1 Jakobson — La commutation des codes

« La « commutation des codes » d’une langue à l’autre n’est possible précisément que parce que les langues sont isomorphes : des principes communs sont sous-jacents à leurs structures »

"La faculté de parler une langue donnée implique celle de parler de cette langue. Ce genre d’opérations « métalinguistiques » permet de réviser et de redéfinir le vocabulaire employé. »

« Toute expérience cognitive peut être rendue et classée dans n’importe quelle langue existante. »

— Jakobson, Essais de linguistique générale ; ch IV, aspects linguistiques de la traduction

Nous sur-signalisons la dernière phrase qui constitue le fondement de nos espoirs humanistes et l’argument d’autorité incontournable pour couper court au racisme ethnique et social quotidien.

Les idées que vous venez de découvrir rompent de façon radicale avec celles qu’on avait avant « l’invention » de la linguistique. La linguistique est aussi une arme contre le racisme.

Le texte suivant de Buffon résume à merveille les idées reçues qui trainent encore partout et qui s’expriment parfois, de façon à peine euphémisée, dans certains discours. Hier, c’était navrant, aujourd’hui, c’est à vomir.

Le pauvre Buffon lui-même n’est pas à mettre au pilori. Il se demande d’où vient l’intelligence et la vertu. De la civilisation sans aucun doute, mais elle peut pervertir aussi l’homme qui nait bon (comme nous l’explique JJ Rousseau). Il n’empêche que ce genre de discours s’accommode très bien du racisme et a justifié les pires démarches d’oppression jusqu’à nos jours. Or, même au temps de Buffon, on pouvait avoir d’autres informations (texte 3).

2 Buffon – De l’homme. Variétés dans l’espèce humaine.

« toute nation où il n’y a ni règle, ni loi, ni maître, ni société habituelle, est moins une nation qu’un assemblage tumultueux d’hommes barbares et indépendans, qui n’obéissent qu’à leurs passions particulières, et qui ne pouvant avoir un intérêt commun, sont incapables de se diriger vers un même but et de se soûmettre a des usages constans, qui tous supposent une suite de desseins raisonnez et approuvez par le plus grand nombre.

La même nation, dira-t-on, est composée d’hommes qui se reconnoissent, qui parlent la même langue, qui se réunissent, lorsqu’il le faut, sous un chef, qui s’arment de même, qui hurlent de la même façon, qui se barbouillent de la même couleur; oui si ces usages étoient constans, s’ils ne se réunissoient pas souvent sans savoir pourquoi, s’ils ne se séparoient pas sans raison, si leur chef ne cessoit pas de l’être par son caprice ou par le leur, si leur langue même n’étoit pas si simple qu’elle leur est presque commune à tous.

Comme ils n’ont qu’un très-petit nombre d’idées, ils n’ont aussi qu’une très-petite quantité d’expressions, qui toutes ne peuvent rouler que sur les choses les plus générales et les objets les plus communs; et quand même la plûpart de ces expressions seroient différentes, comme elles se réduisent à un fort petit nombre de termes, ils ne peuvent manquer de s’entendre en très-peu de temps, et il doit être plus facile à un sauvage d’entendre et de parler toutes les langues des autres sauvages, qu’il ne l’est à un homme d’une nation policée d’apprendre celle d’une autre nation également policée. »

— Buffon, De l’homme. Variétés dans l’espèce humaine. Édition : prestige de l’Académie française. p. 298 299

3 Philippe Jacquin – « les indiens blancs » (étude historique et ethnologique sur les rapports entre Français et Indiens en Amérique du nord du XVIe au XVIIIe siècle), Dans l’extrait qui suit on voit ce qu’il en est des préjugés de Buffon.

On comprend aussi à quelles conditions le bilinguisme est possible.

« La barrière linguistique.

« Toute l’autorité de leur chef est au bout de ses lèvres, il est aussi puissant qu’il est éloquent »142. Société de l’oralité, le monde indien est fasciné par le verbe, il apprécie l’orateur mimant une situation, le discours imagé, le rythme de la voix, le chant des sons. On écoute avec un profond respect : « après quelques mots, il commença à chanter; ses compagnons répondaient dans ce vaste espace comme une scène de théâtre, il fit des milliers de gestes, regarda le ciel, s’émerveilla du soleil …; il chanta quelques chansons entre ses cadeaux, il dansa pour le plaisir, en un mot, il se montra un excellent acteur, chacun admit que cet homme était éloquent »143. L’envoûtement ainsi produit n’a pas échappé aux Français : « qui saurait leur langue serait tout-puissant parmi eux »144. Se mettre à « l’école des Sauvages » devient, pour le commis et le missionnaire, un impératif qu’une maxime résume bien : « il ne faut que savoir la langue »145. Depuis longtemps, la barrière linguistique embarrasse les Français, entravant les bonnes relations et les affaires. La solution de Jacques Cartier, enlever deux jeunes Indiens auxquels on enseignerait le français, aboutit à un échec et l’expérience ne fut pas poursuivie. Au cours des contacts avec les pêcheurs, les Indiens retiennent des noms basques, tels que celui d’orignac pour désigner l’élan, ou encore des jurons. Mais « ils ne se soucient guère d’apprendre nos langues, car il y en a qui disent qu’ils ne nous viennent point chercher »146. Là se trouve le fond du problème : maîtres de la scène politique, possesseurs de « l’or brun », la fourrure, les Indiens n’ont pas besoin de faire l’effort d’apprendre le français. Même les tentatives de francisation des jeunes Indiens confiés aux missionnaires se révéleront vaines et, malgré les demandes renouvelées des autorités, aucun enseignement du français ne portera de fruits pendant la colonisation.

« Toutes les langues de la Nouvelle-France peuvent se réduire en deux principales, à savoir Huronne et Canadienne. La Huronne comprend presque toutes celles qui couvrent les nations sédentaires. La Canadienne comprend presque toutes les nations errantes qui se tiennent de l’embouchure de Saint-Laurent jusqu’au pays des Hurons »147. Cette dichotomie établie par le récollet Sagard cache l’extraordinaire complexité du champ linguistique de la colonie. « Continent Babel », l’Amérique du Nord compte alors deux cents langues, le Canada à lui seul cinquante-cinq qui se réunissent en dix groupes majeurs. À l’intérieur d’une même famille, l’entente est loin d’être parfaite. De parenté identique, le Montagnais, l’Algonquin et le Nipissing n’ont d’autre « différence que du Gascon ou du Provençal au Français »148, au dire de Sagard. En fait, chaque langue évolue librement et la prononciation, le vocabulaire varient à tel point que Marsolet, qui sait le Montagnais, aura le plus grand mal à se faire entendre des Nipissing, et pour cette raison « nous sommes obligés d’avoir des truchements divers pour n’ignorer rien des langues et d’une infinité de mots qu’ils ont de différents les uns des autres » 149.

Au-delà des nuances locales, le Français se heurte à d’imposantes difficultés. Il doit se débattre avec des sons nouveaux, s’habituer à une gymnastique vocale, car, en l’absence totale de consonnes et de labiales, les Indiens n’emploient pas leurs lèvres pour parler. Il est confronté à des verbes qui changent selon la nature du complément 150. À la pluralité des expressions s’ajoute un vocabulaire si fécond « que l’on peut dire une même chose de différents mots, entre lesquels ils en ont de si riches qu’un seul peut signifier autant que quatre des nôtres »151. Non seulement les mots se déclinent, mais ils traduisent à la fois plusieurs concepts; quant à la syntaxe, elle est complètement étrangère à celle des langues européennes. L’élève interprète n’est pas au bout de ses peines !

L’école des bois.

On possède peu de détails sur la façon dont se tenaient « les cours dans les bois ». Le vocabulaire de base devait s’acquérir en participant aux tâches journalières, en demandant le nom de tel ou tel objet, en bavardant avec la famille qui vous accueillait 152. À l’inverse du missionnaire, l’interprète n’a pas à exceller dans le maniement de l’abstraction et le jeu des concepts, il a besoin surtout de s’enrichir de termes pratiques du langage quotidien. « L’ennuyeux silence où l’on est réduit » 153, tant dans les déplacements que dans les cabanes, est un puissant stimulant. En effet, au cours du long hiver, le Français a peu de chances de rencontrer un compatriote et, s’il veut briser son isolement, il doit dialoguer avec ses hôtes. D’ailleurs ils l’y invitent et « ses professeurs » n’épargnent pas leurs efforts et leurs encouragements : « je répétais les mots devant mes Sauvages, lesquels y prenaient plaisir m’y aidant à m’y perfectionner, et comme ils ne pouvaient faire entendre leur conception, ils me les démontraient par des figures, quelquefois avec un bâton traçant la chose par terre ou par le mouvement du corps » 154 . Ainsi naît une pédagogie du geste. « L’écorce de bouleau sert de papier pour transcrire des mots ou faire des desseins »155. Pour inculquer certains sons, les Hurons accablent leur élève d’exercices de la voix : « il faut apprendre à la cadence », il est fondamental de connaître « la prononciation de quelques syllabes de laquelle consistent les diverses significations d’un même mot, car manquez seulement en une, vous manquez en tout ». Une fois franchi cet obstacle, la langue vous appartient et on peut aller dans « tout leur pays et traiter sans truchement » 156.

L’anthropologue Edouard Sapir affirmait qu’une langue est un guide de la réalité sociale et que deux langues ne représentent jamais la même réalité; devenir un parfait interprète exige de penser comme les Indiens et de se conformer à leur usage « des comparaisons, des mots du temps et des proverbes », Un parler imagé dont la compréhension n’est pas si évidente : « Voilà, disaient-ils, l’étoile chute, quand ils voient quelqu’un qui est gras et embonpoint ; c’est qu’ils tiennent qu’un certain jour une étoile tomba du ciel en forme d’une oie grosse » 157.

D’autres éléments interviennent dans l’apprentissage de la langue, la durée et les hommes. Quelle que soit la pédagogie des Indiens, un minimum de six mois semble nécessaire à l’obtention des bases. En fait, une parfaite maîtrise demande des années, et un missionnaire aussi doué que Jean de Brébeuf ne s’exprime couramment en huron qu’au bout de trois ans et demi. Les meilleurs interprètes, les Brûlé, Marsolet, Nicollet et autres, n’y consacrent pas moins de temps. Certains apprennent plus ou moins vite, les dispositions des candidats ne sont pas les mêmes en la matière. Le père Vimont écrit au sujet du Jeune Nicollet que « son humeur et sa mémoire excellente firent espérer quelque chose de lui » 158; Champlain constate qu’au retour de son hivernement Brûlé « avait fort bien appris leur langue »159, de même pour Richer que les Montagnais complimentent : « Tu commences à bien parler notre langue »160, alors qu’un missionnaire se lamente en disant qu’il lui faudrait dix ans d’études et une bonne grammaire pour arriver à un pareil résultat 161. Ces aptitudes, venant de gens illettrés pour la plupart, sont loin d’être partagées par tous ceux qui s’octroient le titre d’interprète. Révélatrices sont les plaintes dénonçant l’incompétence et la suffisance de truchements « qui ne savent la langue que par routine » ; beaucoup se targuent du titre pour entrer dans la traite 162. Mais leur incapacité notoire nuit tant dans les affaires qu’en politique car « ils ne rapportent pas fidèlement les choses qu’on leur dit ou par ignorance ou par mépris »

— Philippe Jacquin, « les indiens blancs »

L’ignorance et le mépris ont duré jusqu’à aujourd’hui.

Quelles lois ?

[modifier | modifier le wikicode]

Où nous remontons jusqu’aux singes,

mais pourvus de quelques notions

en état de marche

Trop rapidement évidemment, dans les premiers chapitres, nous avons essayé de montrer ce que n’était pas une langue : un catalogue, et ce qu’elle était : un système de systèmes de signes. Quelques premiers éclairages diversement orientés ont, peut-être, commencé à en faire entrevoir l’extrême complexité.

Une langue peut être considérée comme n’importe quel autre fait de la nature, et il n’y a aucune raison de penser qu’elle puisse être plus simple à étudier qu’un organisme vivant ou qu’un atome. On n’a jamais fini d’approfondir les réalités du monde, ce qui ne signifie pas qu’on ne sache jamais rien sur elles. Ces réalités sont « voilées », déformées par nos sens et nos préjugés, mais en principe on peut les « dévoiler », et en fait on y parvient ; et on s’approche de si près qu’on a « prise sur elles ». En devient-on pour autant « maitre et possesseur » ? On en a rabattu sur cette ambition prométhéenne au 20e siècle, mais de là à sombrer dans la totale résignation. La peur de se tromper n’évite pas le danger … de se tromper encore pire.

Les linguistes n’auront jamais fini d’analyser les langues ; la linguistique n’en est pas moins une science.

On peut bien dire que les connaissances qu’ils ont accumulées, à ce jour, sont moins précises sans doute, moins cohérentes, moins incontestables et partant moins utilisables que celles dont disposent, par exemple, les physiciens. Les physiciens maitrisent l’énergie atomique ; pas toujours selon nos gouts, mais assez bien en tout cas pour que des centrales produisent effectivement de l’électricité. Les linguistes, par contre, n’ont pas encore réussi à mettre au point des machines à traduire de qualité suffisante. On ne peut toujours pas se passer des bataillons d’interprètes humains au Parlement européen. Les « modèles » linguistiques scientifiques ( la langue mise en équation) sont insuffisants, ils ne maitrisent pas les langues.

Les travaux multiples ont néanmoins abouti à une compréhension nouvelle, à la fois plus claire et plus générale. Ceci est un fait culturel nouveau que tout le monde doit s’approprier. Compte tenu des enjeux. Politiques.