Fonctionnement d'un ordinateur/Les circuits intégrés

De nos jours, les portes logiques et/ou transistors sont rassemblés dans des circuits intégrés. Les circuits intégrés modernes regroupent un grand nombre de transistors qui sont reliés entre eux par des interconnexions métalliques. Par exemple, les derniers modèles de processeurs peuvent utiliser près d'un milliard de transistors. Cette orgie de transistors permet d'ajouter des fonctionnalités aux composants électroniques. C'est notamment ce qui permet aux processeurs récents d'intégrer plusieurs cœurs, une carte graphique, etc.

Les circuits intégrés : généralités

[modifier | modifier le wikicode]

Les circuits intégrés se présentent le plus souvent sous la forme de boitiers rectangulaires, comme illustré ci-contre. D'autres ont des boitiers de forme carrées, comme ceux que l'on peut trouver sur les barrettes de mémoire RAM, ou à l'intérieur des clés USB/ disques SSD. Enfin, certains circuits intégrés un peu à part ont des formes bien différentes, comme les processeurs ou les mémoires RAM. Quoiqu'il en soit, il est intéressant de voir l'interface d'un circuit intégré et ce qu'il y a à l'intérieur.

L'interface d'un circuit intégré

[modifier | modifier le wikicode]Les circuits intégrés ont, comme les portes logiques, des broches métalliques sur lesquelles on envoie des tensions. Quelques broches vont recevoir la tension d'alimentation (broche VCC), d'autres vont être reliées à la masse (broche GND), et surtout : les broches restantes vont porter des bits de données ou de contrôle. Ces dernières peuvent se classer en trois types : les entrées, sorties et entrée-sorties. Les entrées sont celles sur lesquelles on place des bits à envoyer au circuit imprimé, les sorties sont là où le circuit imprimé envoie des informations vers l'extérieur, les entrées-sorties servent alternativement de sortie ou d'entrée.

La plupart des circuits actuels, processeurs et mémoires, comprennent un grand nombre de broches : plusieurs centaines ! Si on prend l'exemple du processeur MC68000, un vieux processeur inventé en 1979 présent dans les calculatrices TI-89 et TI-92, celui-ci contient 68000 transistors (d'où son nom : MC68000). Il s'agit d'un vieux processeur complètement obsolète et particulièrement simple. Et pourtant, celui-ci contient pas mal de broches : 37 au total ! Pour comparer, sachez que les processeurs actuels utilisent entre 700 et 1300 broches d'entrée et de sortie. À ce jeu là, notre pauvre petit MC68000 passe pour un gringalet !

Pour être plus précis, le nombre de broches (entrées et sorties) d'un processeur dépend du socket de la carte mère. Par exemple, un socket LGA775 est conçu pour les processeurs comportant 775 broches d'entrée et de sortie, tandis qu'un socket AM2 est conçu pour des processeurs de 640 broches. Certains sockets peuvent carrément utiliser 2000 broches (c'est le cas du socket G34 utilisé pour certains processeurs AMD Opteron). Pour la mémoire, le nombre de broches dépend du format utilisé pour la barrette de mémoire (il existe trois formats différents), ainsi que du type de mémoire. Certaines mémoires obsolètes (les mémoires FPM-RAM et EDO-RAM) se contentaient de 30 broches, tandis que la mémoire DDR2 utilise entre 204 et 244 broches.

L'intérieur d'un circuit intégré et sa fabrication

[modifier | modifier le wikicode]Après avoir vu les boitiers d'un circuit imprimé et leurs broches, voyons maintenant ce qu'il y a dans le circuit imprimé. Si vous découpez le boitier d'un circuit imprimé, vous allez voir que le boitier en plastique entoure une sorte de carré/rectangle de couleur grisâtre, appelé le die du circuit imprimé, ou encore la puce électronique. Le die est un bloc de matériau semi-conducteur. C'est là où se trouvent les transistors et les interconnexions entre eux. Les broches métalliques sont connectées à des endroits bien précis du die. Le die est très petit, quelques millimètres de côté, guère plus. Il est très variable d'un circuit intégré à l'autre et il est difficile de faire des généralités dessus.

Les dies sont fabriqués à partir de silicium, à l'exception de quelques die fabriqués avec du gernanium, peu utilisés et encore en cours de recherche. Le silicium a des propriétés semiconductrices très intéressantes, qui font que c'est le matériau le plus utilisé dans l'industrie actuellement. La fabrication d'un circuit électronique moderne part d'un lingot de silicium pur, qui a une forme cylindrique. Un tel lingot est illustré ci-contre. Le lingot est découpé en tranches circulaires sur lesquelles on vient graver le die. Les tranches circulaires sont appelées des wafers.

Avant d'expliquer ce qui arrive aux wafers pour qu'on vienne graver des dies dessus, précisons que la forme des waffer n'est pas très compatible avec celle des dies. Un wafer est circulaire, un die est carré/rectangulaire. L’incompatibilité se manifeste sur les bords du wafer, qui sont gâchés car on ne peut pas y mettre de die, comme indiqué dans le schéma ci-contre. Il y a donc un léger gâchis en silicium, qu'il est préférable de réduire au plus possible.

De plus, les dies gravés ne sont pas tous fonctionnels. Il n'est pas rare que certains ne fonctionnent pas à cause d'un défaut de gravure. Il faut dire que graver des transistors de quelques nanomètres de diamètre est un procédé très compliqué qui ne peut pas marcher à tous les coups. Il suffit d'un grain de poussière mal placé pour qu'un die soit irrémédiablement perdu. Lors de la fabrication, il y a un certain pourcentage moyen de dies gravés sur un wafer qui sont défectueux. Le nombre de dies fonctionnels sur le nombre total de dies gravés est appelé le Yield. Idéalement, il faudrait que le yield soit le plus élevé possible.

Pour augmenter le yield et réduire les pertes aux bords du wafer, il y a une solution qui marche pour les deux problèmes : utiliser des dies très petits, le plus petit possible. Plus les dies sont petits, plus la perte sur les bords du wafer sera faible. Mais réduire le die signifie réduire la taille du circuit intégré, et donc son nombre de transistors. Il semblerait qu'il y a donc un compromis à faire : soit avoir des circuits bourrés de transistors mais avec un yield bas, ou avoir un yield élevé pour des circuits simples. Mais il y a une solution pour obtenir le meilleur des deux mondes.

Les chiplets et circuits imprimés en 3D

[modifier | modifier le wikicode]Il existe des boitiers qui regroupent plusieurs boitiers et/ou plusieurs dies, plusieurs puces électroniques. Ils sont appelés des circuits intégrés Multi-chip Module (MCM). Les puces électroniques d'un MCM sont appelées des chiplets, pour les différencier des autres dies. L'idée est qu'il vaut mieux combiner plusieurs dies simples que d'utiliser un gros die bien complexe.

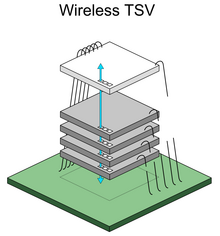

Les circuits imprimés en 3D sont une sous-classe de circuits imprimés MCM conçus en empilant plusieurs circuits plats l'un au-dessus de l'autre, dans le même boitier. Ils sont composés de plusieurs couches, chacune contenant des transistors MOS, empilées les unes au-dessus des autres. Les différentes couches sont connectées entre elles par des fils métalliques qui traversent les différentes couches, au nom à coucher dehors : Through-silicon via (TSV), Cu-Cu connections, etc. Le nom de la technique en anglais est 3DS die stacking.

Le 3DS die stacking regroupe un grand nombre de technologies différentes, qui partagent la même idée de base, mais dont l'implémentation est fortement différente. Mais les différences sont difficiles à expliquer ici, car la fabrication de circuits imprimés est un domaine complexe, faisant intervenir physique des matériaux et ingénierie.

Les avantages du 3DS die stacking est qu'on peut mettre plus de circuits dans un même boitier, en l'utilisant en hauteur plutôt qu'en largeur. Par contre, la dissipation de la chaleur est plus compliquée. Un circuit électronique chauffe beaucoup et il faut dissiper cette chaleur. L'idéal pour dissiper la chaleur est d'avoir une surface plane, avec un volume faible. Plus le rapport surface/volume d'un circuit à semi-conducteur est élevé, mieux c'est pour dissiper la chaleur, physique de la dissipation thermique oblige. Et empiler des couches augmente le volume sans trop augmenter la surface. D'où le fait que la gestion de la température est plus compliquée.

Le 3DS die stacking est surtout utilisé sur les mémoires, bien moins sur les autres types de circuits. Elle est surtout utilisée pour les mémoires FLASH, mais quelques mémoires RAM en utilisent. Pour les mémoires RAM proprement dit, deux standards incompatibles s'opposent. D'un côté la technologie High Bandwidth Memory, de l'autre la technologie Hybrid Memory Cube.

L'avantage de cette technique pour les mémoires est qu'elle permet une plus grande capacité, à savoir qu'elles ont plus de gibioctets. De plus, elle ne nuit pas aux performances de la mémoire. En effet, la performance des mémoires/circuits dépend un peu de la longueur des interconnexions : plus elles sont longues, plus le temps pour lire/écrire une donnée est important. Et il vaut mieux avoir de courtes interconnexions en hauteur, que de longues interconnexions sur une surface.

Il y a quelques processeurs dont la mémoire cache utilise le 3DS die stacking, on peut notamment citer les processeurs AMD de microarchitecture Zen 3, Zen 4 et Zen 5. Le premier processeur disposant d'une mémoire cache en 3D a été le R7 5800X3D. Il succédait aux anciens processeurs de microarchitecture Zen 3, qui disposaient d'un cache L3 de 32 mébioctets. Le 5800X3D ajoutait 64 mébioctets, ce qui fait au total 96 mébioctets de mémoire cache L3. Et surtout : la rapidité du cache était la même sur le 5800X3D et les anciens Zen 3. À peine quelques cycles d'horloge de plus pour un cache dont le temps d'accès se mesure en 50-100 cycles d'horloge.

La miniaturisation des circuits intégrés et la loi de Moore

[modifier | modifier le wikicode]En 1965, le cofondateur de la société Intel, spécialisée dans la conception de mémoires et de processeurs, a affirmé que la quantité de transistors présents dans un circuit intégré doublait tous les 18 mois : c'est la première loi de Moore. En 1975, il réévalua cette affirmation : ce n'est pas tous les 18 mois que le nombre de transistors d'un circuit intégré double, mais tous les 2 ans. Elle est respectée sur la plupart des circuits intégrés, mais surtout par les processeurs et les cartes graphiques, les mémoires RAM et ROM, bref : tout ce qui est majoritairement constitué de transistors.

La miniaturisation des transistors

[modifier | modifier le wikicode]L'augmentation du nombre de transistors n'aurait pas été possible sans la miniaturisation, à savoir le fait de rendre les transistors plus petits. Il faut savoir que les circuits imprimés sont fabriqués à partir d'une plaque de silicium pur, un wafer, sur laquelle on vient graver le circuit imprimé. On ne peut pas empiler deux transistors l'un sur l'autre, du moins pas facilement. Il y a bien des technologiques pour faire ça, mais elles sont complexes et nous les omettons ici. Les transistors sont donc répartis sur une surface plane, qui a une forme approximativement rectangulaire et qui a une certaine aire. L'aire en question est la même pour tous les processeurs, qui font tous la même taille, leur circuits imprimés sont les mêmes.

Les transistors sont des structures en 3D, mais ils sont posés sur une surface en 2D. En clair, on n'empile pas les transistors les uns sur les autres, on les mets les uns à côté des autres. Leur épaisseur peut se réduire avec le temps, mais cela n'a pas d'importance pour la loi de Moore. Par contre, ils ont souvent une largeur et une longueur qui sont très proches, et qui diminuent avec l'évolution des technologies de fabrication. Pour simplifier, la taille des transistors est aussi appelée la finesse de gravure. Elle s'exprime le plus souvent en nanomètres.

Doubler le nombre de transistors signifie qu'on peut mettre deux fois plus de transistors sur une même surface. Pour le dire autrement, la surface occupée par un transistor a été divisée par deux. On s'attendrait à ce que leur taille soit divisée par deux tous les 2 ans, comme le dit la loi de Moore. Mais c’est là une erreur de raisonnement.

Rappelez-vous que la taille d'un processeur reste la même, ils gardent la même surface carrée d'un modèle à l'autre. Si on divise la taille des transistors par deux, l'aire prise par un transistor sur cette surface carrée sera divisée par 4, donc on pourra en mettre 4 fois plus. Incompatible avec la loi de Moore ! En réalité, diviser une surface carrée/rectangulaire par deux demande de diviser la largeur et la longueur par . Ainsi, la finesse de gravure est divisée par , environ 1,4, tous les deux ans. Une autre manière de le dire est que la finesse de gravure est multipliée par 0,7 tous les deux ans, soit une diminution de 30 % tous les deux ans. En clair, la taille des transistors décroit de manière exponentielle avec le temps !

La fin de la loi de Moore

[modifier | modifier le wikicode]Néanmoins, la loi de Moore n'est pas vraiment une loi gravée dans le marbre. Si celle-ci a été respectée jusqu'à présent, c'est avant tout grâce aux efforts des fabricants de processeurs, qui ont tenté de la respecter pour des raisons commerciales. Vendre des processeurs toujours plus puissants, avec de plus en plus de transistors est en effet gage de progression technologique autant que de nouvelles ventes.

Il arrivera un moment où les transistors ne pourront plus être miniaturisés, et ce moment approche ! Quand on songe qu'en 2016 certains transistors ont une taille proche d'une vingtaine ou d'une trentaine d'atomes, on se doute que la loi de Moore n'en a plus pour très longtemps. Et la progression de la miniaturisation commence déjà à montrer des signes de faiblesses. Le 23 mars 2016, Intel a annoncé que pour ses prochains processeurs, le doublement du nombre de transistors n'aurait plus lieu tous les deux ans, mais tous les deux ans et demi. Cet acte de décès de la loi de Moore n'a semble-t-il pas fait grand bruit, et les conséquences ne se sont pas encore faites sentir dans l'industrie. Au niveau technique, on peut facilement prédire que la course au nombre de cœurs a ses jours comptés.

On estime que la limite en terme de finesse de gravure sera proche des 5 à 7 nanomètres : à cette échelle, le comportement des électrons suit les lois de la physique quantique et leur mouvement devient aléatoire, perturbant fortement le fonctionnement des transistors au point de les rendre inutilisables. Et cette limite est proche : des finesses de gravure de 10 nanomètres sont déjà disponibles chez certaines fondeurs comme TSMC. Autant dire que si la loi de Moore est respectée, la limite des 5 nanomètres sera atteinte dans quelques années, à peu-près vers l'année 2020. Ainsi, nous pourrons vivre la fin d'une ère technologique, et en voir les conséquences. Les conséquences économiques sur le secteur du matériel promettent d'être assez drastiques, que ce soit en terme de concurrence ou en terme de réduction de l'innovation.

Quant cette limite sera atteinte, l'industrie sera face à une impasse. Le nombre de cœurs ou la micro-architecture des processeurs ne pourra plus profiter d'une augmentation du nombre de transistors. Et les recherches en terme d'amélioration des micro-architectures de processeurs sont au point mort depuis quelques années. La majeure partie des optimisations matérielles récemment introduites dans les processeurs sont en effet connues depuis fort longtemps (par exemple, le premier processeur superscalaire à exécution dans le désordre date des années 1960), et ne sont améliorables qu'à la marge. Quelques équipes de recherche travaillent cependant sur des architectures capables de révolutionner l'informatique. Le calcul quantique ou les réseaux de neurones matériels sont une première piste, mais qui ne donneront certainement de résultats que dans des marchés de niche. Pas de quoi rendre un processeur de PC plus rapide.

L'invention du microprocesseur

[modifier | modifier le wikicode]Le processeur est le circuit de l'ordinateur qui effectue des calculs sur des nombres codés en binaire, c’est la pièce maitresse de l'ordinateur. C'est un circuit assez complexe, qui utilise beaucoup de transistors. Avant les années 1970, il n'était pas possible de produire un processeur en un seul morceau. Impossible de mettre un processeur dans un seul boitier, les processeurs étaient fournis en pièces détachées qu'il fallait relier entre elles. Un exemple de processeur conçu en kit est la série des Intel 3000. Elle regroupe plusieurs circuits séparés : l'Intel 3001 est le séquenceur, l'Intel 3002 est le chemin de données (ALU et registres), le 3003 est un circuit d'anticipation de retenue censé être combiné avec l'ALU, le 3212 est une mémoire tampon, le 3214 est une unité de gestion des interruptions, les 3216/3226 sont des interfaces de bus mémoire. On pourrait aussi citer la famille de circuits intégrés AMD Am2900.

L'intel 4004 : le premier microprocesseur

[modifier | modifier le wikicode]Par la suite, les progrès de la miniaturisation ont permis de mettre un processeur entier dans un seul circuit intégré. C'est ainsi que sont nés les microprocesseurs, à savoir des processeurs qui tiennent tout entier sur une seule puce de silicium. Les tout premiers microprocesseurs étaient des processeurs à application militaire, comme le processeur du F-14 CADC ou celui de l'Air data computer.

Le tout premier microprocesseur commercialisé au grand public est le 4004 d'Intel, sorti en 1971. L'intel 4004 comprenait environ 2300 transistors, avait une fréquence de 740 MHz, pouvait faire 46 opérations différentes, et manipulait des entiers de 4 bits. De plus, le processeur manipulait des entiers en BCD, ce qui fait qu'il pouvait manipuler un chiffre BCD à la fois (un chiffre BCD est codé sur 4 bits). Il était au départ un processeur de commande, prévu pour être intégré dans la calculatrice Busicom calculator 141-P, mais il fut utilisé pour d'autres applications quelque temps plus tard. Son successeur, l'Intel 4040, garda ces caractéristiques et n'apportait que quelques améliorations mineures : plus de registres, plus d'opérations, etc.

Le 4004 était commercialisé dans un boitier DIP simple, fort différent des boitiers et sockets des processeurs actuels. Le boitier du 4004 avait seulement 16 broches, ce qui était permis par le fait qu'il s'agissait d'un processeur 4 bits. On trouve 4 broches pour échanger des données avec le reste de l'ordinateur, 5 broches pour communiquer avec la mémoire (4 broches d'adresse, une pour indiquer s'il faut faire une lecture ou écriture), le reste est composé de broches pour la tension d'alimentation VDD, la masse VSS et pour le signal d'horloge (celui qui décide de la fréquence).

|

|

Immédiatement après le 4004, les premiers microprocesseurs 8 bits furent commercialisés. Le 4004 fut suivi par le 8008 et quelques autres processeurs 8 bits extrêmement connus, comme le 8080 d'Intel, le 68000 de Motorola, le 6502 ou le Z80. Ces processeurs utilisaient là encore des boitiers similaires au 4004, mais avec plus de broches, vu qu'ils étaient passés de 4 à 8 bits. Par exemple, le 8008 utilisait 18 broches, le 8080 était une version améliorée du 8008 avec 40 broches. Le 8086 fut le premier processeur 16 bits.

Le passage des boitiers aux slots et sockets

[modifier | modifier le wikicode]La forme des processeurs a changé au cours du temps. Ils sont devenus plats et carrés. Les raisons qui expliquent la forme des boitiers des processeurs actuels sont assez nombreuses. La première est que les techniques de fabrications des puces électroniques actuelles font qu'il est plus simple d'avoir un circuit planaire, relativement peu épais. De plus, la forme carrée s'explique par la fabrication des puces de silicium, où un cristal de silicium est coupé en tranches, elles-mêmes découpées en puces carrées identiques, ce qui facilite la conception. Un autre avantage de cette forme est que la dissipation de la chaleur est meilleure. Les processeurs actuels sont devenus plus puissants que ceux d'antan, mais au prix d'une dissipation thermique augmentée. Dissiper cette chaleur est devenu un vrai défi sur les processeurs actuels, et la forme des microprocesseurs actuels aide à cela, couplé à des radiateurs et ventilateurs.

Un autre changement tient dans la manière dont le processeur est relié à la carte mère. Les premiers processeurs 8 et 16 bits étaient soudés à la carte mère. Les retirer demandait de les dé-souder, ce qui n'était pas très pratique, mais ne posait pas vraiment de problèmes à l'époque. Il faut noter que certains processeurs assez anciens étaient placés sur des cartes intégrées, elles-mêmes connectées à la carte mère par un slot d'extension, similaire à celui des cartes graphiques.

De nos jours, les processeurs n'utilisent plus les boitiers soudés d'antan. Les processeurs sont clipsés dans un connecteur spécial sur la carte mère, appelé le socket. Grâce à ce système, il est plus simple d'ajouter ou de retirer un processeur de la carte mère. L'upgrade d'un processeur est ainsi fortement facilitée. Les broches sont composées de billes ou de pins métalliques qui font contact avec le connecteur.

|

|

L'invention des processeurs multicœurs

[modifier | modifier le wikicode]Avec l'avancée des processus de fabrication, il est devenu possible de mettre plusieurs processeurs sur une même puce de silicium, et c'est ainsi que sont nés les processeurs multicœurs. Pour simplifier, les processeurs multicœurs regroupent plusieurs processeurs, soit sur une même puce de silicium, soit dans un même boitier. Les processeurs en question sont appelés des cœurs. Il arrive donc qu'un processeur multicœurs ait en réalité 8 cœurs/processeurs sur la même puce, ou 4, ou 2, parfois 16, 32, 64, rarement plus. Les processeurs multicœurs contenant 2 processeurs sont aujourd'hui obsolète, la norme est entre 4 et 16.

Les fabricants ont généralement plusieurs modèles d'un même processeur : un modèle entrée de gamme peu cher et peu performant, un modèle haut de gamme très cher et performant, et un modèle milieu de gamme aux prix et performances entre les deux précédents. Et ces trois modèles n'ont pas le même nombre de cœurs. Et bien sachez qu'en réalité, tous ces processeurs sortent de la même usine et sont fabriqués de la même manière, avec le même nombre de cœurs. Par exemple, imaginez qu'un modèle entrée de gamme ait 4 cœurs , le milieu de gamme 8 cœurs, et le haut de gamme en ait 16. Et bien ils sont fabriqués à partir d'un modèle haut de gamme à 16 cœurs, dont on désactive certains cœurs pour obtenir les modèles bas et milieu de gamme.

Après leur fabrication, les processeurs subissent des tests pour vérifier si le processeur fonctionne normalement. Et il arrive qu'un cœur soit défectueux et ne fonctionne pas, mais que les autres fonctionnent parfaitement. Par exemple, si on prend un processeur à 8 cœurs , il se peut que deux d'entre eux ne fonctionne pas et les 6 autres soient fonctionnels. Dans ce cas, on en fait un modèle milieu ou entrée de gamme en désactivant les cœurs défectueux. La désactivation est généralement matérielle, en coupant des fils pour déconnecter les cœurs défectueux.

La révolution des chiplets

[modifier | modifier le wikicode]Les processeurs multicœurs modernes utilisent la technique des chiplets. Pour donner un exemple, prenons celui du processeur POWER 5, autrefois utilisé sur d'anciens ordinateurs Macintosh. Chaque coeur avait son propre boitier rien que pour lui. Il en a existé deux versions. La première était dite double cœur, à savoir qu'elle intégrait deux processeurs dans la même puce. Le seconde version étiat quadruple coeur, avec 4 processeurs dans un même boitier, avec 4 dies. La dernière version est illustrée ci-dessous. On voit qu'il y a quatre boitier rouges, un par coeur, et quatre autres en vert qui correspondent à de la mémoire cache (le cache L3).

Un autre exemple est celui des processeurs AMD récents, d'architectures Zen 2/3/4/5. Ils incorporent deux puces dans le même boitier : une puce qui contient les processeurs, les cœurs, et une autre pour les interconnexions avec le reste de l'ordinateur. La puce pour les interconnexions gère l'interface avec la mémoire RAM, les bus PCI-Express pour la carte graphique, et quelques autres. Les deux puces n'ont pas la même finesse de gravure, ni les mêmes performances.

Certains processeurs AMD Epyc avaient plusieurs chiplets pour les processeurs/coeurs, combinés avec un chiplet pour les interconnexions. L'image ci-dessous montre un processeur AMD Epyc 7702, avec un chiplet central pour les interconnexions, et les chiplets autour qui contiennent chacun 4 cœurs.

La conception d'un circuit intégré

[modifier | modifier le wikicode]

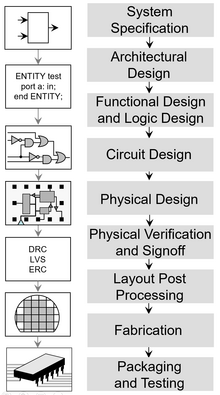

La conception d'un circuit intégré se fait en une série d'étapes assez complexes, dont certaines sont aidées par ordinateur. Inutile de voir dire que concevoir un circuit intégré est généralement assez complexe et demande des compétences très variées. Concevoir une puce électronique doit se faire à plusieurs niveaux d'abstraction, que nous allons détailler dans ce qui suit. Nous allons grandement simplifier le tout en donnant une description assez sommaire.

La conception logique

[modifier | modifier le wikicode]La première étape est de créer une sorte de cahier des charge, de spécification qui décrit comment fonctionne le circuit. La spécification décrit son architecture externe, à savoir comment le circuit se comporte. Elle décrit comment le circuit réagit quand on envoie telle donnée sur telle entrée, qu'est-ce qu'on retrouve sur ses sorties si... , etc. Pour un circuit combinatoire, cela revient à écrire sa table de vérité. Mais il va de soit que pour des circuits complexes, la spécification est beaucoup plus complexe.

La seconde étape est d'implémenter le circuit en utilisant les circuits de base, à savoir les circuits vus dans les chapitres précédents. Le circuit intégré est conçu en combinant registres, bascules, portes logiques, décodeurs, multiplexeurs, additionneurs et autres circuits basiques. La conception se fait en utilisant un langage de description matérielle, qui a des ressemblances superficielles avec un langage de programmation.

Le résultat est une description du circuit assez haut niveau, appelée le Register-transfer level (RTL), qui combine registres, portes logiques et autres circuits combinatoires basiques. Les circuits de base utilisés lors de cette étape sont appelés des cellules standard. La RTL ressemble aux schémas vus dans les chapitres précédents, et ce n'est pas un hasard : de tels schémas sont des RTL simples de circuits eux-mêmes simples.

La conception physique

[modifier | modifier le wikicode]

La troisième étape traduit la RTL en un plan à appliquer sur le die physique, à graver dessus. Elle traduit les portes logiques en montages à base de transistors, comme vu dans le chapitre précédents. Les autres cellules standards sont elles aussi directement traduites en un montage à base de transistors, conçu à l'avance par des ingénieurs spécialisé, qui est potentiellement optimisé qu'un montage à base de portes logiques.

Les cellules sont placées sur la puce par un algorithme, qui cherche à optimiser l'usage du die. Les interconnexions métalliques entre transistors sont ajoutées, de même que le signal d'horloge, la masse et la tension d'alimentation. L'arbre d'horloge est généré à cette étape, de même que l'arbre qui transmet la tension d'alimentation aux portes logiques. Le résultat est une sorte de description physique du die.