Utilisateur:Dino CASTELBOU/brouillon

Dino CASTELBOU. Dissertation ; Sujet : LE TEMPLE DE KANDARIYÂ MAHÂDEVA (Khajurâho, Madhya Pradesh, Inde)

- Dans Humain Trop Humain (Opinions et sentences mêlées), Nietzsche écrit au sujet de ce que tout art veut mais ne peut : « La dernière tâche de l’artiste, la tâche la plus difficile, c’est la représentation de l’immuable, de ce qui repose en soi, supérieur et simple, sans condescendre au charme de l’individuel (…) Nul artiste n’a été jusqu’à présent à la hauteur de cette tâche : représenter l’homme le plus grand, c’est-à-dire le plus simple et en même temps le plus complet (…). » Avec cette affirmation sur l’esthétique, Nietzsche nous incite aussi à comprendre le paradoxe qui fait que chaque œuvre d’art existe par-delà ce qui a échappé à l’artiste volontairement : ce qui induit un « jeu » que le spectateur observe, mais qui ne serait pas « art » sans sa participation. Citer Nietzsche pour le sujet qui va être abordé, n’est pas innocent : nous savons que le philosophe avait, en plus de son intérêt pour la Tragédie – le théâtre de Dionysos et d’Apollon –, écrit un cours magistral, en 1875, intitulé : Le service divin des Grecs ; ainsi, il investit les nœuds du mystère cultuel grec en le tressant autour des arcanes de la culture grecque elle-même – évidemment pour lui : – culture de l’art par excellence, c’est-à-dire : culture de la fête, des célébrations – en l’honneur des divinités. Car si, aujourd’hui, en Occident, le terme de « Dieu » ne connaît pas véritablement de « pluriel » – encore moins de « féminin(s) » –, si la majorité écrasante des Occidentaux ne peut reconnaître le divin (Unique et Multiple) dans un monde mythique et historique, monde toujours accessible pour qui le voudrait, et dont l’art serait évidemment le principal vecteur, ce vecteur technique non contrôlable, il serait aberrant d’oublier qu’une civilisation entière demeure, à l’heure actuelle, résolument « païenne », « polythéiste », sans « Eglise », bref, (ou plutôt : surtout) sans désir intrinsèque d’« uniforme(s) », et ce, de la façon la plus significative et épanouie qui soit : la civilisation indoue. Il suffit de s’intéresser un temps soit peu à ce substrat culturel – qu’est l’hindouisme – pour constater qu’il a produit des chefs-d’œuvre artistiques qui justifient pleinement ses théories : le grand temple de Kandariyâ Mahâdeva, à Khajurâho (« ville des dieux »), bâti à l’époque médiévale (entre 950-1050), en est un exemple probant (bien que rare ; miraculeusement épargné lors des invasions islamiques des premiers siècles de l’an mil, – Khajurâho ayant été abandonnée : les temples furent ainsi protégés de l’iconoclasme des humains, attendant solitaires leur redécouverte dans la jungle des broussailles).

- En tant que « sceau » de la cadence divine dans l’Univers des formes, le « palais sacré » indou, dont le temple de Kandariyâ Mahâdeva s’inscrit comme une référence, nous pousse à nous interroger sur les correspondances qui font que l’Art, vivant, avec son Temps, ses pauses, est bien au centre de la volonté de ses créateurs d’être le haut lieu physique de l’Être : Être qui se résume sans suffire au dieu du sanctuaire – ici, le dieu Shiva, le « grand Dieu ascète » – qui rayonne, fait Parole, à travers le culte brahmanique, les moindres interstices des flux dansant de la pierre immobile et silencieuse. Limité dans le cadre de ce travail, nous nous attacherons donc, dans un premier temps, à montrer ce en quoi le temple de Kandariyâ Mahâdeva donne à concevoir, voir l’art pour la divinité, pour prolonger notre réflexion vers ce « divin », indéfinissable, – dans le Jeu du théâtre du monde, pour le « Je-Autre » d’artiste(s).

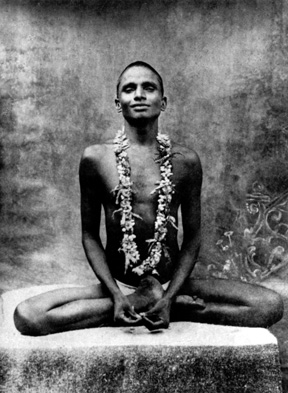

- Pour pouvoir répondre à la problématique proposée, il nous faut en premier lieu éclaircir brièvement les mots qui, dans la conscience indienne, sont en rapport direct avec le processus artistique qu’une telle œuvre contient et prolonge au sein de chaque individu. Tout d’abord, le mot « temple », qui se traduit, en sanskrit/hindi, par mandir. Ce mot – mandir – se comprend bien mieux dans sa substance lorsque l’on sait qu’il a la même racine que mandâr, qui signifie en sanskrit/hindi « arbre céleste » ou « flamboyant ». Ceci nous ramène immédiatement au Service divin des Grecs où Nietzsche déclare : [Le culte des arbres est] « un élément pré-germanique, pré-slave, pré-grec – la religion à laquelle les tribus nomades indo-européennes se heurtèrent : et c’est pourquoi on le trouve partout. [Ce culte peut prendre trois niveaux, selon les peuples adorateurs :] incarnation réelle, lieu visité par les dieux, lien idéal – [qui] passent facilement l’un dans l’autre. Pour l’Hélène, le Latin, (…) l’Indien, le Germain, les premiers temples ont été des arbres où logeaient l’esprit des divinités, où il avait commerce avec eux et révélait sa volonté par des présages et des oracles. » Le temple indou, par son appellation même, indique effectivement qu’il est le lieu de rencontre entre la divinité et les hommes depuis des temps immémoriaux ; cela est une nouvelle fois confirmé par Mircea Eliade (le Yoga, immortalité et liberté), où l’auteur démontre que le végétal est le modèle hiératique – par son immobilité, son autonomie simple, entière, fondamentale, pure – des postures corporelles et techniques que peut prendre l’ascète indou dans son « non-travail » libérateur d’identification au Purusha, au « Mâle », à l’ « Homme cosmique », au « Divin », au « principe conscient passif ». Le temple indou se veut – non pas la représentation – mais un Univers à lui seul, indépendant. Tel un arbre de pierre, et de sculptures. Silencieux, vide de messages (tant les scènes des parois extérieures sont « contradictoires »), tel est le temple indou, certes, mais homologable à la pratique indoue du vœu ascétique de silence, faisant écho à ce passage du Tao Té King : « la grande plénitude paraît vide, mais elle donne sans s’épuiser ». Admettons-le : il est impossible de se lasser de la vision d’une telle œuvre.

- Pour en revenir à la définition des termes, attardons-nous sur ceux de mûrti (« forme », « apparence », « statue », « image », « corporalité ») ; mûrti-kalâ (« sculpture », « image ») ; mûrtikâr (« celui qui fait Apparaître », « sculpteur », « peintre ») ; kârîgar (« celui qui fait », « artisan ») ; kârya (« travail », « action », « emploi », « dénouement (au théâtre) », « cérémonie ») ; kârya-kartâ/karmakâr (« travailleur »), kalâ (« art », « jeu ») ; kalâkâr (« artiste ») ; kalâkriti (« œuvre d’art », « création artistique (visuelle) ») ; kriti (« œuvre », « composition ») ; et kâla (« Temps/non-être », « saison », « fin », « mort », « famine ») ; karma/karam (« acte », « sort », « rite » – le rite étant l’Acte par excellence) ; kar (« main », « rayon », « trompe d’un éléphant » – le dieu indou à corps d’enfant et à tête d’éléphant (Ganesh, « fils » de Shiva) étant le protecteur des lettres et des sciences – dont les arts plastiques) : dans tout ce rapport avec le Faire (karnâ), se dégage tout de suite de la langue sanskrite un sens de l’Art : l’Art (kalâ) est un Temps (kâla), l’Artiste Fait, non pas juste comme l’Artisan (« celui qui fait »), ni comme le Travailleur (« faiseur d’acte »), mais par « jeu » (nâtya). Jeu des mouvements, jeu de la scène, jeu des mots, jeu des couleurs, jeu de lignes, ou jeu des formes, l’art est une création sensible, un non-être (kâla, « temps ») que déploie le créateur pour l’être, et pour l’Être.

- L’art est le Fait, comme le rite est l’Acte, l’art – cette temporalité en présence – appartient au monde empirique, des phénomènes, des sens, mais en y apparaissant par le biais de l’artiste – qui se veut la réflexion de la Nature (Prakriti – « Femelle ») ; en Inde, la Nature étant le « principe inconscient actif » (G. J. Bellinger, Encyclopédie des religions), interdépendant avec son nécessaire complémentaire, le Purusha, le « Mâle », l’ « Homme cosmique », mais aussi l’ « âme » ou le « Soi » : l’artiste indou, est ainsi, à sa manière, et ce, depuis l’antiquité, – « surréaliste », – son inconscient et ses rêves sont reconnus et valorisés de par sa création ; A. K. Coomaraswamy nous a par ailleurs bien démontré que l’art indou réfléchit la nature non dans sa forme extérieure, mais dans son mode d’opération, l’art indou stylise (mais n’est-ce-pas le cas de bien des civilisations – chinoise(s), islamique(s), et tout particulièrement africaine(s), océanienne(s)… ?), exprime un caractère, des expériences, extrait des lignes et des traits révélateurs du Temps, de nos sensations, de notre histoire personnelle, l’art indou n’imite pas les exemples sensibles que la Nature offre, car l’art y est compris comme un développement analogue et parallèle à celui de la Création, l’art indou « imite » en raisonnant rythmiquement, « originellement » et originalement la Nature dans le procédé par lequel Elle crée, « pour aboutir souvent à des formes qui ne sont pas dans la nature, mais en sont pourtant des possibilités inexploités » (Alain Daniélou, Approche de l’hindouisme). L’artiste traditionnel indou pense comme la Nature, cette inconnue source de tous nos désirs (Victor Hugo n’a-t-il pas écrit : « la musique, c’est du bruit qui pense » ?). En cela, le message de Paul Klee, « l’art ne reproduit pas le visible, mais rend visible », scintille toujours de sa pleine vérité.

- Puisque nous avons définit l’écrin conceptuel dans lequel est né le temple de Kandariyâ Mahâdeva, nous pouvons désormais nous attacher à une redéfinition plus précise du temple en lui-même, de ses détails et de son ensemble plastique, et de la divinité qui lui est liée, pour finalement passer à la seconde partie de notre étude où le temple vu comme un « microcosme » nous dévoilera qu’il peut aussi être un « macrocosme », seulement si la Parole de tout art se veut l’Expérience des expériences, c’est-à-dire, où « l’histoire pensée jusqu’au bout serait conscience cosmique de soi », selon l’expression nietzschéenne consacrée, concernant la « génialité » définie par Schopenhauer. Mais nous allons partir pour cela de l’œuvre du cœur du temple : la divinité au sein de la cella, pareille à un soleil, vivant en se nourrissant de son ombre.

- Dans Chemins qui ne mènent nulle part, l’origine de l’œuvre d’art, Heidegger écrit à propos des statues grecques, « la statue du Dieu n’est pas une représentation du Dieu, destinée à fixer les idées quant à l’aspect extérieur du Dieu. C’est une œuvre qui laisse advenir à la présence le Dieu lui-même, et qui EST ainsi le Dieu lui-même (…). Le Dieu y est appelé dans l’ouvert de sa présence. » Il en est de même pour l’icône indoue – la mûrti – où l’on parle de « traversée de l’image », expression qui donne son nom justement à une Upanishad mineure ; en effet, pour l’artiste qui conçoit l’œuvre iconique, pour le prêtre qui y initie la présence divine, et pour les fidèles qui couronnent l’Art du Dieu par leur volonté d’en être béni comme des sujets demandant admirativement faveur à leur roi, bref, pour tous les dévots participant à la vision de l’énigme infranchissable qui peut se voir par l’Art (mâyâ, « Illusion » aussi, « Magie »), la mûrti est le lieu où le divin indéterminé tend à sa détermination parfaite, se dépassant vers le mystère par le biais de sa forme qui indique, pour l’initié, son au-delà indiscernable, incompréhensible, cette tension plastique d’un miracle immanent, – l’ « Absolu », le Brahman, l’ « Âme universelle », ou le « Soi suprême » (F. Chenet, l’hindouisme, mystique des images ou traversée de l’image), c’est-à-dire où l’Être et l’Apparaître du Dieu ne connaissent plus de frontières, se reconnaissent mutuellement. Par Grâce ; ainsi : « Toi, tu prends forme, / Moi, je renais sans cesse: / Tous deux à la poursuite de l’union. / Ma joie, ton corps, / Tes délices, ma présence. / Je te donne visage / Tu me rends infini. / Nous deux, un seul corps. / Un nouvel être est né, / Le Toi-moi, le moi-Toi. / Entre nous plus de différence, / Moi Toi, Toi Toukâ » écrit le poète marathe Toukârâm (1598-1650), grand Bhakta (« dévot ») et serviteur illettré, à l’adresse de Krishna sous la forme du Dieu-Enfant. En rapprochement d’avec ces vers, l’icône du temple de Kandariyâ Mahâdeva est par elle-même significative : elle est Shiva, le Dieu-Ascète, représenté comme il est coutume de le faire en Inde généralement : tel un Phallus engagé dans le Vagin (Yoni, le « lieu »), ou Linga (« sexe masculin », ou philosophiquement traduisible par « symbole »). Mais ce « symbole » est aussi compréhensible comme étant un « signe distinctif », un « signe » qui annonce l’impalpable, tant sa forme métaphorique s’autodétruit dans la Vision qu’elle offre : le dieu Shiva, qui par ce « signe matériel – linga – de reconnaissance » veut dévoiler son être « non-manifesté » – alinga –, « sans genre », « inconnaissable » comme il se doit au Dieu-Grand-Artiste/Magicien, – Mahâ-Mâyâ, ou Shiva. Dans tous les cas, la pierre ovoïde qui trône dans le cœur du temple, presque abstraite, engagé dans le « mouvement immobile » de l’ « Eros » (Kâma) et du « Kosmos » (Dharma), faisant signe pour chacun de la Délivrance vers l’inconditionné (Moksha), est volontairement rendue presque invisible dans la sombre crypte, incomplètement comprise dans le mystère : en cela, elle demeure l’œuvre essentielle qui structure le temple dans son ensemble.

- Car on ne vénère pas une divinité, réellement et dans les règles de l’art, sans qu’elle soit dans son monde – le temple –, de même qu’un temple sans divinité en son sein n’a aucune raison d’être. Si le dévot, avant de se prosterner respectueusement devant la divinité – déité adorée non pas comme une personne, mais parce qu’elle est la Divinité en personne – commence son rituel par les mots sanskrits « Atha Dhyanam », « Telle est la forme à méditer », suivi de la description de l’aspect du divin envisagé, c’est aussi parce que l’environnement du Lieu le permet, qui est l’Art de l’Être. Il ne s’agit pas de voir l’icône du temple comme un support « grossier » incitant à méditer sur une image intérieure plus raffinée, c’est pour le dévot – le « spectateur-acteur » –, portant en lui l’image intérieure, d’aimer l’œuvre et la divinité incréée pour « s’évanouir » dans la mûrti : selon une célèbre légende connue en pays tamoul, la sainte Ântâl aurait disparut du sanctuaire, ou plus précisément dans l’image du dieu Vishnu/Ranganâth de Shrîrangam, rappelant la parole de Walter Benjamin : « celui qui se recueille devant une œuvre d’art se plonge en elle, il y pénètre comme ce peintre chinois dont la légende raconte qu’il se perdit dans le paysage qu’il venait de peindre. » Cela nous amène à nous intéresser au(x) temple(s) stricto sensu, et d’abord, à l’architecture de ce(s) temple(s).

- Éparpillé dans une plaine autrefois occupée par les bâtiments de brique, de terre séchée et de bois d’une ville prospère, l’ensemble des temples de Khajurâho furent édifiés en gré tendre, jaune clair ; ils reposent habituellement sur une terrasse élevée, dont le pourtour s’orne de longues frises. Les temples sont de plans cruciformes, étant la réunion des éléments de l’union terrestre et céleste, spatiale et temporelle. Le temple de Kandariyâ Mahâdeva présente ainsi la configuration d’une étoile. L’entrée, tournée vers l’Est (partie de l’Espace où vit Indra, le roi des dieux du panthéon indou, le dieu de la mousson, maître de la Nature), à laquelle on accède par une grande volée de marches, est pourvue d’une voûte très riche, qui conduit à un portique à colonnes entouré de murettes. La salle principale, avec ses quatre piliers au centre, comporte deux transepts qui, de part et d’autre, s’ouvrent sur des balcons. Le déambulatoire est éclairé par des fenêtres permettant juste la pénombre. Le cadre intérieur n’a rien d’impressionnant dans ses dimensions, les murs de la cella sont nues et obscurs : de même que l’esprit de tout un chacun, le monde interne du dieu a besoin d’intimité, d’une part d’obscurité, d’inconscient, de rêves. Seules des lampes à huile éclairent faiblement la divinité. Le temple indou est la demeure d’un dieu où des brâhmanes s’emploient à son service : ce n’est ni une « église », ni une « mosquée », – c’est avant tout l’individu, ou la famille, et non la communauté, qui est porteur de l’activité religieuse (G. J. Bellinger, Encyclopédie des religions). Les pèlerins n’y font que de courtes visites comme à la cour d’un roi. Une galerie de circumambulation entoure la « matrice » – le sanctuaire – dont l’âme du temple reste la minuscule cella. Cette galerie permet au dévot de pratiquer le rite fondamental de la pradakshina, la déambulation de l’orient vers l’occident, trop riche en sens pour être développé ici : il s’agit d’une synthèse pratique et formelles d’exercices de Yoga, en vue de la concentration et au final de l’Union (« une concentration dans laquelle toute distinction entre le sujet et l’objet disparaît et qui est un moyen d’achever l’harmonie ou l’unité de la conscience » A. Daniélou). Il faut savoir qu’au-dessus du sanctuaire s’élève le toit en forme de cône, étayé sur les côtés par des répliques de moindres dimensions renforçant l’aspect d’une formation montagneuse : car le temple médiéval indou est bien une « montagne terrestre », séjour des dieux : ces tourelles et ce toit en cône étaient recouverts de stuc blanc – rappelant les crêtes du lointain Himalaya. Ces mêmes tourelles partent du corps du temple où, en bandes superposées, les sculptures frémissent d’une activité humaine et divine en un vibrant tableau ; à l’origine les sculptures étaient peintes en couleurs, comme c’est toujours le cas dans le Sud de l’Inde (ou comme dans la Grèce antique), la couleur étant considérée en Inde comme « l’âme » de la sculpture.

- Car, pour ce qui est de l’ « ornementation » des murs du temple, des piliers, celle-ci se révèle inépuisable, voire même inabordable pour le champ de vision des hommes, abondante dans les gestes d’amour et de passion, dans la figuration des déités, dans la description des activités culturelles et de l’ambiance heureuse du royaume, mais aussi dans les batailles, les marches, les processions de fête, où, malgré la stylisation des sculptures, ces dernières demeurent prodigieusement vivantes, dotées d’une grâce issue de recherches des plus attentives ; précisons que ce refus du réalisme était une condition nécessaire à l’avènement d’une réalité supérieure – réalité indigne pour un mortel qui peut néanmoins la voir – celle que perçoit le « poète » au-delà des apparences, une réalité potentielle que découvre et fait advenir son regard de Voyant et qu’évoque une strophe célèbre de Bhatta Tauta, l’un des maîtres du philosophe Abhivanagupta : « ce qui est ici [dans le monde], le poète n’est pas contraint à le décrire là [dans son œuvre]. [En revanche], ce qui n’est pas impossible [ici], il doit le décrire dans son œuvre, parce que c’est une source de joie pour l’esprit. La terre qui a pour dents les montagnes, ou bien le ciel paré de l’anneau de l’éclair, que quelque chose comme cela existe ou n’existe pas [, peu importe] ! [Car] ne se peut-il pas [qu’il en soit ainsi] quelque jour, quelque part ? » Or, c’est ce qui ce passe exactement sur les murs du temple de Kandariya Mahâdeva : les scènes érotiques par exemple vont jusqu’à la représentation de scènes d'orgie, de zoophilies, sans que cela n’empêche des scènes d’ascètes chastes enseignant et de sages non-violents en méditation d’être présentes aussi, comme des scènes de tendresse, ces dernières qui n’empêchent pas non plus pour autant l’existence d’autres scènes de violence, de combats, tout cela se découvrant sans cesse, parmi des êtres vivants réels et fantastiques, dieux et démons, possibilité d’impossibles croisant les scènes les plus familières, (nymphe ôtant une épine de son pied, par exemple), scènes familières pour les gens de l’époque, voire pour nous-mêmes. Ce temple est bien un corps divin, absolu, absurde, qui n’a de sens que pour chacun, selon ce qu’il est ; le temple de Kandariyâ Mahâdeva tourne encore et toujours son sens dans le scintillement Multiple, par son unité totalisante.

- Alors, face à ce spectacle figeant l’instant divin qu’est l’Eternité, le présent sans début ni fin, nous pourrions dire, avec Toukârâm : « Je vais dire l’indicible : / Je vis ma mort, / Je suis de n’être pas. / Jouir est mon renoncement, / Désirer me détache ; / De l’un et l’autre, je porte encor / Les traces effacées. » Il n’y a pas de réponse, ni de problème, la dévotion pour Dieu – non pour l’idée de Dieu, mais cette « unique apparition d’un lointain, aussi proche soit-il » (W. Benjamin) –, y est une fin en soi, dévotion (bhakti) qui est la source de cette œuvre réalisée par des travailleurs, artisans et artistes anonymes, nos aînés de plus de mille ans. Selon le grand atlas de l’architecture mondiale (B. P. G.), ce temple « atteste que l’architecture peut être anonyme, quasi spontanée, mais efficace quand elle est au service d’une religion vivante », ou plus précisément, – au service d’une divinité présente.

- Cette présence de la divinité, est totalement liée au culte ; le temple que nous venons de voir permet de nous orienter vers le cœur de l’art indou ; Alain Daniélou déclare à ce sujet : « En parlant des arts de l’Inde, il est difficile d’ignorer un art très particulier, mais qui est, en un sens, le plus important puisqu’il est probablement à la source de tous les autres. Il s’agit de la puja, le ‘‘rituel d’adoration’’ » ; ces rituels se réalisent selon une précision technique qui se veut sans faute, et dont l’esthétique n’échappe à personne, classant ce culte parmi les arts, au-delà de sa signification métaphysique. Après avoir invoqué la déité, l’adorant baigne son image : il l’orne et la vénère avec des fleurs (Ether), des lumières (Feu), de l’encens (Air) et de la nourriture (Terre) ; ce que l’on voit de cette célébration, c’est une offrande, mais qui accorde au « spectateur-acteur », (le dévot), la reconnaissance de l’incommensurable, la vision de la grandeur qui ne lui appartient pas, – mais qui ne le diminue pas non plus, trouvant de lui-même sa place dans l’échelle du créé ; c’est une idée poétique du divin, « baudelairienne » pourrait-on dire, accessible à tous les dévots indous. A la limite, cette phrase de Nietzsche : « Art et religion au sens grec sont identiques », est valable aussi du point-de-vue indou. Et c’est là pour nous un nouveau champ de compréhension. Celui où notre univers physique devient le reflet de l’acte artistique, de l’Autre – par jeu –, et non le contraire.

- « Comme la tragédie, le service divin est une Handlung, un drama, et c’est aussi une alliance – autrement dit un monde ou un ordre, un kosmos – qui se perpétue en lui. » écrit Emmanuel Cattin dans le service divin de grecs, de F. Nietzsche. Si « drame » signifie action, au même titre que karma signifie en sanskrit « acte » si ce n’est d’abord « rite », il est clair que, en Inde tout du moins, le théâtre n’a pas lieu sans le rite – et, dans une moindre mesure, le rite ne se célèbre pas sans le théâtre (selon le Théâtre de l’Inde ancienne, préface de Lyne Bansat-Boudon). Nous savons que le temple – les temples les plus « achevés » – est un ensemble complexe, comportant des salles richement ornées, dont chacune à sa destination : une salle où est exposée la sagesse (vyâkhyâmandapa), une autre consacrée à la musique et à la danse – au théâtre ! – (nâtyamandapa), une autre où les dévots déposent leurs offrandes à la divinité (bhogamandapa), une autre encore où se rassemblent les fidèles (sabhâmandapa) : aller au temple donc, c’est aller au Théâtre aussi, et si le poète s’inspire du spectacle du monde, le dévot respire quant à lui le spectacle du « théâtre », du natya-kalâ, littéralement : « l’art/le jeu de la danse/du drame ». Car le théâtre en Inde est né « tout armé » : danse et musique, chant, vers et prose se mélangent, le spectateur goûtant au Rasa (« Saveur ») « Tragique » (karuna, le « Pathétique » Indou), en passant par le Rasa « Amoureux », ainsi que par le Rasa « Comique », « Furieux », « Héroïque », « Terrible », ou « Odieux », ou encore « Merveilleux », ces huit Rasa étant la sublimation du chagrin, du plaisir amoureux, de la gaieté, de la colère, de la fougue, de la peur, de l’aversion, et de l’étonnement, « Saveurs» où se résument, pour la théorie indoue, la totalité de la vie psychique, plus physiquement subtile (Théâtre de l’Inde ancienne, préface de Lyne Bansat-Boudon). (N’oublions que l’ « esprit », l’ « intellect » – buddhi – est en Inde plus un « corps subtil » qu’une « âme sensible » : il n’est pas le « soi », l’« âme » immuable – âtman –, mais encore un phénomène, un « événement » dans l’Histoire, comme le corps de chairs et de sang : l’esprit, en Inde, naît et meurt, comme le corps et le « moi », tandis que le « soi » demeure. Fermons cette parenthèse chargée d’éviter toute confusion entre les notions.)

- Pour confirmer ces dires à propos des « Saveurs » du drame, de l’ « Acte » ou « Rite » (karma), il suffit de citer ce qu’observe Claudel à propos de la cinquantième représentation du Soulier de satin, et qui serait tout à fait valable pour décrire l’ambiance d’un temple indou lors de l’adoration de la divinité : « Tous les êtres divers ont abdiqué leurs préoccupations et leur personnalité. Ils ont renoncé à la parole, en faveur du poète. Il n’y a plus que silence et attention, un étrange état de sensibilité collective et de communication magnétique. » Que ce soit la représentation théâtrale, dramatique, ou le rituel d’adoration envers la divinité, ensemble dialoguant parfaitement, le but est le même : s’enchanter. Atteindre la paix présente en passant par une catharsis à travers ce miroir artistique de l’Absolu, en voyant au-delà des vagues de passions mises en scène, des sens. Ce miroir artistique n’étant que le monde des expériences, le monde phénoménal, historique, devenu enfin ce qu’il est : Devenir, par la grâce du jeu des dévots, acteurs et spectateurs, prêtes installés et pèlerins de passage ; et l’Être – Sat – apparaît, par sa vérité – Satya – : c’est le sacré, auquel on ne peut échapper et qui pourtant nous permet de le pénétrer en demeurant à jamais inconnu ; c’est par l’Apparition sacrée « des modèles paradigmatiques révélées par des Êtres surnaturels que la vie humaine prend un sens. (…) Vivre en tant qu’être humain est en soi un acte religieux car l’alimentation, la vie sexuelle et le travail ont une valeur sacramentelle. En d’autres termes, être – ou plutôt devenir – un homme signifie être ‘‘religieux’’ » (Mircea Eliade, La nostalgie des origines). Ce n’est pas sans « modèles transhumains » que l’homme peut se concevoir (dans la pensée indoue, l’homme se distingue de l’animal et des dieux uniquement parce qu’il peut réaliser des rites – « karma »), et l’ « artiste » (au sens large) a toujours un rapport avec le sacré des plus étroits. Consciemment ou non.

- Si nous sommes allés aussi loin dans notre étude, en prenant appui sur le temple de Kandariyâ Mahâdeva, c’est pour montrer que l’essentiel de l’art y est contenu, et y rayonne, non seulement plastiquement, mais au fond de l’art qu’est le « drame », comme point de contact avec le dieu de ce temple qui est Shiva, le Dieu-Ascète, asocial, le Dieu-Artiste. Shiva étant connu dans le Sud de l’Inde sous la forme de Natarâja, le « Roi de la Danse » ; ou le « Roi du drame » ? Ou le « Roi du Jeu » ? Tel que nous avons décrit le « drame » indou – conjugaison des Saveurs psychiques –, ce théâtre (celui du temple et de la scène), ou ce jeu, est aussi la poésie par excellence puisque « la poésie est une parole dont la Saveur (rasa) est l’essence » (sâhityadarpana (miroir de la composition), I, 13 ; œuvre de Vishvanâtha (XIVe siècle). Nous en revenons donc à l’art originel : la poésie. La poiêsis, – la « Création ».

- Art, « drame » et rite forme un même alliage ; Stéphane Mallarmé dira : « (…) une œuvre dramatique [nâtya ou « danse »] montre la succession des extérieurs de l’acte sans qu’aucun moment garde de réalité et qu’il se passe, en fin de compte, rien. » C’est la Parole qui vient uniquement, et rien d’autre. Le dieu Brahmâ, dieu-démiurge, dieu-sacrificateur, dieu-prêtre ou dieu-brâhmane, n’a-t-il pas comme épouse Sarasvatî, la déesse des arts et de la Parole ? La Parole par excellence étant « Poésie ». Et les mots que récitent les prêtres à la divinité ne sont rien de moins que des Hymnes. Parce que le Dieu vit dans son « palais sacré », le présent est l’unique présent. Si on peut l’ignorer, toute la volonté artistique qui accompagne le « soi cosmique » suit, quoi qu’il en soit, cette ligne directrice, se jetant dans les bras de l’ « éternel retour au même », qui est ici l’Être suprême en personne.

- Alors, si le temple de Kandariyâ Mahâdeva peut être considéré comme une œuvre d’anonymes pour des anonymes, ce qui n’a rien d’étonnant dans le pays de l’impersonnalisme, il serait toutefois injuste et injustifiée de ne pas reconnaître qu’il y a bien là une heureuse tentative pour faire valoir physiquement, par la grâce de nos expériences, dans toute une atmosphère imprégnée d’art(s), le « modèle transhumain » nietzschéen qui caractérise la volonté de ce que l’art veut mais ne peut, non pas en vidant l’art du moindre élément « involontaire », « naïf », mais en « anthropomorphisant » par le divin-surhumain l’Univers dans son ensemble, et à des échelles différentes, sans sous-entendu justement de prétention humaine à dépasser le divin, mais à vouloir se dépasser pour que l’art soit la fenêtre de la vérité absolue, la vérité soutien de tout, totale, et donc, – impossible à atteindre.

- Mais les artistes, artisans, travailleurs, puis dévots, bien que non identifiables, n’ont pas bâtis ce temple comme des maçons aujourd’hui construisent des buildings, églises de la médiocrité transparente. Ils y ont mis leur sens, leurs sensations, pour eux, individuellement, pour leur profit, ou, afin d'inviter dans notre travail une nouvelle fois la parole de Nietzsche, – ils se sont peut-être dis : « ‘‘ pas moi ! pas moi ! mais un dieu à travers moi ! ’’ L’art et la force merveilleuse de créer des dieux – le polythéisme – voilà ce en quoi cette pulsion [s’ériger son propre idéal] pouvait se décharger, en quoi elle se purifiait, s’élevait à la perfection, s’ennoblissait » (Le Gai Savoir). Ce à quoi aurait répondu Toukâram : « Je compose des poèmes, dira-t-on ! / Leurs mots ne sont pas les miens, mais ceux d’un autre. (…) Je ne suis qu’un rustre, moi ! / Comment pourrais-je connaître les mots subtils ? / Je parle, c’est Govind [Krishna] qui parle. » Disons que le « je » de l’artiste est comparable au « jeu » du monde, et que l’ « être » – voulu comme tel –, consciemment, se plaît à se cacher dans le « non-être », – dans le visible ; ce qui n’est pas sans ambiguïté : mais le temple est bien le palais de Kandariya Mahâdeva ; on y voit tout ce que l’on peut donner en combustible pour nourrir la « volonté de puissance » nietzschéenne, afin de « créer un monde tel que vous puissiez l’adorer à genoux » (Ainsi parlait Zarathoustra) – volonté qui est aussi partagée par le point-de-vue indou.

- En conclusion, nous pouvons dire que le temple de Kandariyâ Mahâdeva forme un immense réseau d’interdépendances artistiques, qui se répondent ou non, selon notre degré d’expériences, où l’art prend forme pour se dissoudre en lui-même dans le non-art, le non-temps, le « Dieu », Deus – la Lumière ; mais cette dissolution est voulue pérenne, et celle-ci, – se faisant –, brille, flamboie, brûle, « meurt de vivre », respire l’acte et le rite, luttant sans cesse pour transmettre le sens de la présence du monde, car Shiva le Dieu du Temps, et de ce temple, y est vénéré, et son chœur palpite. L’ironie du sort veut d’ailleurs que, dans son histoire, ce temple se soit révélé complètement « autonome » ; il fut « abandonné », comme la ville entière de Khajurâho : mais n’était-ce pas déjà un cosmos, un « théâtre » indépendant ? Ce temple a été voulu égal à tout l’Univers, mais c'est l'Univers qui devient finalement le miroir de ce temple, tandis que ses créateurs ont vu leur « montagne terrestre » comme le « centre », « l’axe » du cosmos, de l’ « Ordre » absolu, divin, plus-que-Tout : le Recueil du « génie humain » dont parle Nietzsche en se référant à Schopenhauer. Ce en quoi Daniélou nous éclaire, en parlant de ces fêtes religieuses indoues où l’on jette d’immenses statues de divinités en terre glaise, parfois admirables, dans un fleuve sacré, afin de conclure le culte : « l’amour dont l’Hindou entoure ces statues et l’indifférence avec laquelle il s’en défait caractérisent toute la psychologie millénaire de dévotion et du détachement si profondément ancré dans l’âme indienne et parfois si difficile à comprendre du point de vue du positivisme occidental ». De cet art, de ce temple, on voit l’ « aura » de l’art, pensée par Walter Benjamin, art qui est toujours dans son contexte originellement magique et rituel.

- Mais, et c’est là notre ouverture : jusqu’où cet art hiératique peut conserver sa substance ? Il est certain que l’art sacré indou ne peut craindre en soi la « reproductibilité technique » dont parle W. Benjamin (L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique), tant l’aura de l’icône indoue se trouve ainsi confirmé dans ce qu’elle figure, grâce à sa vertu stylisée et immanente d’« irreprésentabilité », d’Unique-fait-Multiple, d’aller-au-delà-de-la-forme-par-les-Formes, où son ubiquité est ainsi valorisée par cette « technique » (ou « art ») de reproductibilité, vue, dans la conscience du dévot, comme un moyen dont elle se sert pour revaloriser, aux yeux du « maximum », le travail original de l’artiste qui désire lutter, du poète qui désire toujours se dépasser, bref, du Voyant. Disons que le temple indou avait déjà trouvé la serrure infinie pour « reproduire l’Unique ». Et c’est l’artiste travaillant pour le Monde fait Nôtre. La clef nous appartenant.

projet de livre

[modifier | modifier le wikicode]|

| ||

Ce faisant, la culture indoue offre une grande vision à tous les amoureux d'esthétiques. Or, comment ne pas faire remarquer que l'Inde, malgré son « un milliard d'habitants », reste une inconnue, et ce, en Occident même, qui se prétend pourtant « phare du monde » : mais la « lumière scientifique » occidentale sert plutôt à nous aveugler qu'à nous éclairer – ou à nous guider vers une plus juste vision de tout ce qui nous entoure ; si tel était le cas, tout individu né en Occident aurait la possibilité de constater que la culture dans laquelle il est né, et les certitudes – dans tous les domaines – de cette même civilisation, sont parfaitement, et en tout point, relativisables. Ce n'est pas un mince mérite de la part de l'Inde : elle démontre que la civilisation occidentale est intrinsèquement « ethnocentré » ; même encore aujourd'hui : ce n'est pas en concevant des « musées des arts premiers » que la donne changera ; voler des éléments culturels « primitifs », pour la faire valoir à son profit, alors que les descendants de ces mêmes cultures violées, par la colonisation européenne « judéo-chrétienne » et l'islamisation, sont stigmatisés par des démocraties qui, hier, au dix-neuvième siècle, en tant que démocratie parlementaire, étaient chefs de file de l'« esclavage-élevage humain » (Etats-Unis d'Amérique), du « racisme scientifique » et de la colonisation – ce « pré-nazisme-à-l'exportation » – (Grande-Bretagne, France (dont le tenant est le « bon » Jules Ferry, moins connu pour ses discours pro-colonialistes d'un racisme abject), – voilà un constat odieux.

Pour en revenir à l'Inde, qui après l'occupation islamique doit affronter le capitalisme occidental mondialisé, le bon sens serait pour la culture indoue d'« euthanasier » en sacrifice pour les dieux une civilisation occidentale si pathogène. La civilisation indoue n'a que son art et son artisanat pour se protéger des attaques « économiques » dans un règne mondial de l'Économie (sanctifiée seulement pour elle-même), après celui, en Europe, des Églises et des États. Car l'art, comme fer de lance de toute culture, est révélateur des rapports politiques du monde. Et de ses victimes ; et de ses acteurs.

Mais là n'est pas notre sujet. Car, heureusement, l'Art est aussi un au-delà. Qui échappe. En conséquence, notre sujet sera d'étudier cet art indou, Multiple et Unique comme le panthéon indien, Art considéré dans son pays de naissance, aujourd'hui, et il y a des millénaires, comme un instrument de connaissance, au même titre que les mathématiques, la métaphysique, ou la philosophie. Cet ouvrage va donc tenter, par le biais d'analyses et de développements rigoureux, concernant des œuvres incontournables jusqu'à l'artisanat le plus familier, de nous rendre plus apte à saisir dans toutes ses spécificités, toutes ses vérités, toute sa richesse, l'art indou, en sachant qu'il ne peut être compris correctement seulement si l'on sait s'immerger dans l'athmosphère du « pays des dieux » – en renonçant même à ses réflexes conceptuels – ; nous nous permettrons bien des Correspondances, à tous les niveaux, mais cela est indispensable pour nous plonger dans la profondeur de la plus « mythique » des cultures, et qui se trouve être aussi, – mais peut-être n'est-ce-pas là un paradoxe –, la plus pérenne face au Temps, souriant à l'Histoire sans désirer se l'approprier.

Car, et c'est là une ligne directrice dont nous démordrons pas, si la civilisation indoue artistique veut être vue dans sa qualité propre, il faudra mettre résolumment entre parenthèses le monde Occidental (et son pendant islamique). Et le mettre en défaut. Non pour remplacer l'« ethnocentrisme » occidental (qui lui est consubtanciel) par un « ethnocentrisme » indou, mais pour faire valoir l'aspect fondamentalement Multiple de cette culture polythéiste du Sud-Est asiatique : souvenons-nous que le dogmatisme n'est pas et ne peut pas être indou (ou brahmanique, védique), car il est toujours défini que la Vérité absolue, totale, est impossible à atteindre : aucune sagesse indoue prétend détenir La vérité ; mais, en revanche, l'intégralité de ces sagesses indoues prétendent toutes mener à la Délivrance du Monde phénoménal, empirique, historique, temporel, éphémère – transitoire et en cela douloureux –, qui est identifié au Cycle des renaissances, Libération qui est souvent issue d'une attitude de renoncement : le vrai Sage, bien qu'enveloppé de sa vérité qui lui a permis de Voir l'Ultime d'en haut, doit renoncer à sa vérité afin de ne pas s'enfermer dans un dogmatisme quelconque, qui serait synonyme d'échec.

Cela nous permet d'ailleurs de montrer ce qui est plus spécifiquement « orthodoxe » ou « hétérodoxe » dans la sphère brahmanique ou « indoue » (rappelons-nous que les « hindous » – les païens ou non-mahométans de l'Inde – ont été baptisés de la sorte lors du début de l'occupation islamique) : l'« hindouisme » en tant que tel est « orthodoxe », dans le sens où « ses » courants philosophiques, théistes et dévotionnels, respectent l'autorité de la Tradition, celle qu'incarne le(s) (quatre) Véda(s), le Savoir sacré, Tradition où est défini le principe premier du « non-dogmatisme » justement : les voies de Salut sont, et doivent être, Multiples. C'est là la différence essentielle d'avec les courants indous « hétérodoxes » (jaïnisme, bouddhisme, sikhisme), qui rejettent le(s) Véda(s) en tant qu'autorité philosophique, et, ce faisant (c'est un choix que nous n'avons pas à juger ici), se considèrent comme la vraie forme de Salut, les autres étant de « faux » chemins ; (le jaïnisme a néanmoins une approche agnostique de la Vérité ; mais ce courant indou « hétérodoxe » prônant l' Ahimsâ (« nolonté de faire souffrir le vivant »), « non-violence » commune aux impératifs brahmaniques, considère, ou plutôt, – chacune des sectes jaïnes, se considère comme seule permettant le Salut). Telle n'est pas la position indoue « orthodoxe », où l'on considère que de multiples voies de Salut existent et sont valables en tant que telles, et peuvent coexister ensemble, gardant leur pureté ou s'interpénétrant ; il en est de même du panthéon indien : être dévot de telle ou telle divinité indoue ne sous-entend pas, pour l'indou, le rejet génocidiaire d'une autre « divinité ». Parfaitement polythéiste, l'indouisme est aussi hénothéiste ; (et il suffit de connaître les poèmes du dévot (bhakta) Toukarâm pour comprendre que l'indou est aussi monothéiste, et agnostique, et panthéiste, et panenthéiste, etc...).

Si ce discours préliminaires se teinte d'une certaine agressivité, c'est que l'art est sans doute le premier indicateur du nivellement irrésistible de la Culture au niveau mondial, selon le diktat économique vivant depuis plusieurs siècles en « électron libre », nivellement qui n'est certainement pas le signe d'une sorte de « Renaissance universelle », mais au contraire qui incarne la « civilisation-faite-cancer » : j'en reviens à l'Occident. Et je pointe le malaise qu'induit la mentalité occidentale, la mentalité « égalitaire-pour-les-“nôtres” » du judéo-christianisme – ayant quelques racines en Grèce, avec le « très-marxiste » Platon, et puis les cités-nations-dédaignant-démocratiquement-leurs-métèques –, (sans oublier « l'athéo-agnosticisme-posiviste » : création récente de la culture judéo-chrétienne ; idéologie athéo-positiviste se positionnant par rapport à la métaphysique de la civilisation judéo-chrétienne et qui en cela est une idéologie « judéo-chrétienne » : son Ombre), la mentalité nivellatrice islamiste ou la mentalité « xénocidiaire » nationaliste, toutes ces mentalités (qui trouvent leur trait-d'union, si je puis dire, dans leur haine des « Autres-Différents-et-minoritaires-à-jamais » : leur haine des homosexuels), toutes ces mentalités disais-je, étant, au fond, osons-le dire, – similaires, se renforçant l'une au regard de l'autre, comme les organes d'un corps malade basé sur trois principes généraux qui tiennent de l'obsession : l'amour de la Jalousie ; la volonté d'annihiler l'Autre – puisqu' intrinsèquement ne pouvant pas tolérer ce qui est Différent – ; et enfin, la volonté de réduire l'Autre et Soi-même à une Naissance, ou plus précisément aux seuls Conditionnements historiques, sociaux, temporels, génétiques : réduire l'être à son aspect éphémère (le temps bref d' une seule vie !), sans se soucier de ce qu'est l'être, et Être.

L'Occidental peut bien gouailler le « Cynique » indou (le Chien n'est-il pas un animal associé à Shiva-Terrible, le dieu Ascète ?), – l'ascète itinérant et non-violent, le mendiant sacré, le vagabond saint, celui-là préférant épargner la vie d'un simple moustique (génétiquement un Autre-très-Différent, ce moustique ! – un Cousin très lointain de mon Moi, de mon corps et de mon esprit (« corps subtil »), mais métaphysiquement : une âme (le Soi), comparablement et exactement similaire à notre âme, âtman), cet ascète préférant éloigner le Cousin d'un mouvement de main, plutôt qu'en l'écrasant juste parce qu'il vient de le piquer... il peut bien gouailler à son sujet, l'Occidental, mais je lui rappelle que ce n'est pas à cet ascète indou, ce « surhomme » là, errant comme hors de la société (car la fin de la société traditionnelle indoue est de montrer sa non-suffisance : et d'indiquer, par le truchement des brâhmanes, qu'il n'y a de rencontre avec l'Ultime que « hors de la société », c'est-à-dire en abandonnant un rapport limité et limitable d'avec le Monde, pour devenir l' Or de la société), ce n'est pas à l'ascète indou à qui l'on doit les nivellements atroces faisant de l'Occident la « civilisation des génocides » ; (et de tous les Génocides, de par sa loi économique et de par sa logique soi-disant « raisonnable » ; génocides comprenant les animaux-non-humains aussi : « De la figure du génocide il ne faudrait ni abuser ni s'acquitter trop vite. Car elle se complique ici : l'anéantissement des espèces, certes, serait à l'oeuvre, mais il passerait par l'organisation et l'exploitation d'une survie artificielle, infernale, virtuellement interminable, dans des conditions que des hommes du passé auraient jugées monstrueuses, hors de toutes les normes supposées de la vie propre aux animaux ainsi exterminés dans leur survivance ou dans leur surpeuplement même. Comme si, par exemple, au lieu de jeter un peuple dans dans des fours crématoires et dans des chambres à gaz, des médecins ou des généticiens (par exemple nazis) avaient décidés d'organiser par insémination artificielle la surproduction et la surgénération de Juifs, de Tziganes et d'homosexuels qui, toujours plus nombreux et plus nourris, aurait été destinés, en nombre toujours croissant, au même enfer, celui de l'expérimentation génétique imposée, de l'extermination par le gaz et par le feu. Dans les mêmes abattoirs. [1] » — Jacques Derrida, l'animal que donc je suis).

Néanmoins, loin de moi l'idée de prétendre que les indous soient dépourvus de ces tares « totalitaristes » ou « génocidiaires », (demandons-nous quand même en quoi l'Inde actuelle demeure « indoue », après tant de siècles – un millénaire ! – de mépris de sa culture et de son peuple, car on ne peut nier que certains « indous » aient finalement cédés inconsciemment aux stéréotypes mentaux imposés, ou découlant, des invasions islamiques et occidentales...), mais il est important de rappeler qu' en soi, intrinsèquement, la Culture indoue (ou brahmanique, védique, ârya, « Noble » en sanskrit) n'a aucun besoin, ni aucune volonté, de réduire la Multiplicité des formes de la culture humaine : bien au contraire ; (je rappelle que dans l'optique de l'indouisme orthodoxe, il n'y a pas plus d'« hindous » que de « non-hindous », il y a des êtres qui naissent et sont conditionnés par le groupe social auxquels ils appartiennent, phénomène inévitable au sein de toute société, et que les Occidentaux ont surnommés « castes », comme si eux-mêmes étaient dépourvus de conditionnements historiques et sociaux relativisables ; – suffisance que ne se permettrait jamais un brâhmane, je le précise).

Alors, si le monde « occidental ou judéo-chrétien », « islamiste », bref « nationaliste(s) » (je veux dire : toute cette mentalité attachée aux Conditionnements, à l'hérédité historique et temporelle, temporaire, réduisant strictement [je soulige] les êtres vivants ou un « type de créatures » à leur γενεςις (genesis) [2], à leur « Naissance », à leur lieu de naissance, à leur « Nation », à leur héritage passé ou futur, voire, ou même surtout, à leur gènes, à cette prédestination immonde de l'être, réduit dans ce Néant illusoire, illusion soi-disant « scientifique »), si ce monde là est le seul valable aux yeux des médias et du « citoyen-consommateur », attachons-nous à faire valoir le monde indou, son Art, pour faire apparaître aussi toutes ces cultures oubliées, de la culture pré-coloniale-américaine violée à mort, dans sa totalité, au monde « bouddhique » prisonnier des nationalismes étatiques et militaristes, en passant par la culture nègre et océannienne laissées pour mortes par l'Occident et l'Islamisme : souvenons-nous d'un futur souriant ; et, pour une fois, permettons-nous de voir comme dérisoires la suffisance des cultures intrinsèquement nivellatrices, « médiocre », dans le sens large du terme. Osons être absolument anti-totalitariste, – sous-entendus compris. Aimons plutôt l' étrangeté de l'Inconnu. Qui est aussi celle de l'Art, de tout Art. Tout artiste est étranger à son art.

Et de l'Art, de cet art, nous essayerons d'en faire une vision la plus compréhensive possible ; cet ouvrage a la volonté d'être une référence dans le domaine de l'esthétique de « l'art indou ». Des penseurs occidentaux de référence seront présents aussi pour nous apporter leur réflexion : pas d'œillères, mais un goût pour le « Multicolore » qui est celui de la Lumière. Le simple lecteur, tout comme le chercheur, doivent y trouver matière à la découverte et à l'amour de l'art du sous-continent indien (et de l'Asie « hindouïsée », de par le passé (Afghanistan, par exemple), ou encore aujourd'hui (île de Bali, qui demeure un reste de l'animisme indonésien, tandis que l'hindouisme est un « animisme brahmanique ».), voire même avec l'œil moderne d'un sculpteur comme Brâncusi, inspiré par l'Orient et par sa culture roumaine si riche de son folklore ancien (issu des ethnies indo-roumaines « manouches », (manushya signifiant « Homme », en hindi/sanskrit) : l'Europe doit apprendre à se re-con-naître dans le fait qu'aucune Culture n'est, et ne sera jamais, une dure frontière, un mur d'orgueil et d'indifférence [1].

Comme il s'agit d'un livre refusant l'attributions de quelconque(s) droit(s) d'auteur(s) – comme il se doit sur ce site –, chacun peut, évidemment, compléter les textes, les améliorer ou encore les illustrer.

Néanmoins, puisque ce livre se veut utile avant tout à un public d'étudiants et de chercheurs, tout travail proposé devra être le fruit d'une composition savante, qui, dans son développement, devra éviter de manquer de références, d'exemples, si ce n'est d'engagements intellectuels originaux, afin d'éviter à la fois une étude sans fondement, – ou particulièrement ennuyeuse pour ses lecteurs. L'art indou – qui souhaite tous nous enchanter – mérite d'être vu dans son inaltérable et divine poésie.

|

| |